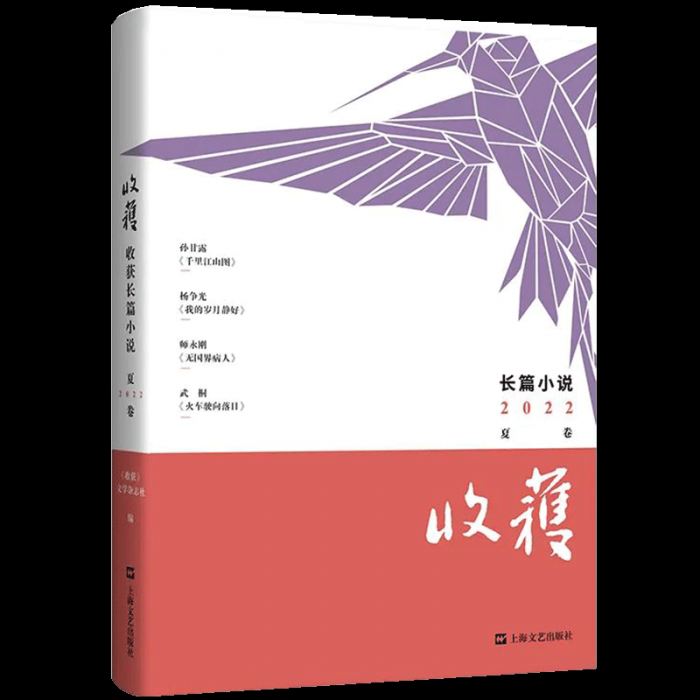

得悉杨争光先生在搁笔十年后推出长篇小说《我的岁月静好》,一时感觉意外,想来又是必然。作家的好作品永远是下一本书,而且沉淀发酵酝酿十年之久,如我一般想一看究竟的读者应大有人在。

在大多人感染新冠病毒,几乎皆“阳”的那段日子里,我躲避在家里半月足不出户看《我的岁月静好》,我翻阅得很慢,停停歇歇。近来再次刷了又刷《我的岁月静好》,小说以第一人称叙写、结构整个故事,放弃了对常规故事的讲述方式,而是直接陈述人物的精神世界,思辨性语言挤占了日常性叙事。与杨争光以往的小说相较,形式上完全出新,唯语言风格一贯的干净、本色。主人公德林,一出场就带有时代和岁月的印辙,“我”就“我们离婚吧”展开了心里的剖析、审视、讲理。如:“在经验主义看来,任何行为重复多次而且有效,就会成为习惯。习惯会隐秘地塑造性格。我和马莉的两性生活里没有接吻。如果婚姻失败,也不应归于接吻的省略,就如同不能说数学是失败的学科一样。”作者在后记里说:“德林应该属于知识阶级,不仅是岁月静好的拥有者,也是岁月静好的阐释者、光大者。”足见,德林的人生当归类于岁月静好,而到底何般的好,这是令人沉思且令人哀悯的!

从后乡土走进城市的德林,有着不错的社会地位、工作、家庭,一切看起来体面静好。而且他能将自己总是置于“旁观的人”,“和世界的距离隔着一个放大的‘我’”。这是多大的智慧和修身养性才能如此得以如鱼得水游刃有余。杨争光在后记里说是“既有静好们与时俱变的创新,更多的还是悠久的祖传”。细思确是如斯。正如作者在行文中,压抑克制生活的琐碎,摒弃生活的细节,落墨于精神内心世界,以思辨性的语言不停地掰扯人的内在性能,引导读者往人性的思想深处摸。岁月千载,人若流水,今昔古昔,文明上演到今天,人的精神世界究竟亮度几何?“冀望岁月静好者似乎越来越多,自以为岁月静好的人们在微信朋友圈的晒好也就格外显眼。”正因为作者意在笔先,成竹在胸,行文过程中自然而然地凌驾于故事之上把控了讲故事的技艺,既让德林的思想意识完全敞开,又无时无刻地为自我的内心想法做到适宜且自洽的辩解,永远站在有理树上不容置疑。这种至高地,是生活的、道德的、理性的,立于常胜常有理之地,岁月岂能不静好?

从阿Q精神胜利法到德林这个“旁观者”,岁月流逝了百年有余,国民精神性世界依然冷漠有余麻木依旧,从面子观到微信朋友圈晒出来的俨然一片静好,这是文化基因使然,亦是根深蒂固的价值观绵延不息之所在。

德林在文中建构起来的心安理得且又高人一筹的价值观,散落充斥于他那漫不经心的思想独白和思辨性哲言警句。让习惯于注重阅读故事情节的读者,在阅读体验上可能会有滞涩感,而这一点正是《我的岁月静好》文本的质感和文字的颗粒感之处。

“遗忘是一种本能,也是一种技巧,更多的时候是二者的混合。遗忘也是一种卸载,和卸载一个软件或一个APP一样,由于是技术性的,在需要的时候就可以把卸载的东西再下载回来。”“一个以看生活为生活的人,很少有感受心跳的时候。”“成为自己生活的旁观者,可以避免生活的很多烦恼。”“我的生活字典里压根就没有勇敢,没有勇敢也就无所谓怯懦,也就不会有我爸一样的尴尬和难堪,不会像我哥我弟一样,以为会勇敢,关键时却成了恍惚,然后又觉得出丑。”类似于这样的思辨性语言铺满全文,支棱起来的是作者对当下这个时代的知识阶层,从后乡土到城市的人们的精神世界的探究,在人们眼里那些拥有幸福的群体在获得物质丰富之后的精神世界属于那个段位。德林们的岁月静好果然是静好吗?是我们期许的静好吗?

米兰昆德拉说人类一思考上帝就发笑,而德林在文中无时无刻不在思考,或者说随时随地处于思辨的态势下,面对这样一个人不知道上帝能否再笑得出声。从现当代文学史的历史时间轴上看《我的岁月静好》,今天和一百年前相较知识分子群体庞大了很多,然而大多是德林式的。站在时间面前,人性的光泽依旧暗淡发乌,奇异的是每个人却能风光满面自洽浅行。

从鲁迅对国民性的思考、张爱玲对时代的苍凉之感、到今天杨争光借德林式的旁观,时钟未停,人性、性灵深处却一步没动。反而像慢性病、萎缩性胃一样,隐没在肉身上深植于灵魂深处拉扯着现代化文明进程。这是时代环境滋养出来的,更是我们宗法的文化哲学对德林的一种濡染!四十年的改革开放吹进来的西风,风行草上,催生了得势的人,吹起了土壤表层的浮皮潦草,而在我们的根性上文化基因上依旧如故。如果说把鲁迅笔伐的看客延续在德林身上来看,有进化、亦有历史的路径和发展脉络。知识分子的生存空间和精神状态仍然没有走出来没有拥抱世界,是人面上大跨步式地走了一丈远,精神层面人性上却还在原地打转。洞察幽深微末处,德林的那种自私不仅自然而然而且更加精致利己,在现实生活中是普遍性的存在!这样的症结,以小说式的问号、隐喻性的自适隐藏在知识分子家庭、工作、自我价值的“木”器化里,而且极尽所能。这种“能”它不是一棵树有生长性有生命的壮美,而是经过万般努力终于成了一件有用的器物,具有实用性和生活性,却恰恰失去了生命的温润感和鲜活的弹性,消解了原始性和时代的力量感。德林式的“木”器化的存在不是人本应像一棵树一样勃发出生机、活出天地的美、活出自由的思想,而是成为一件符合社会有用原则、实用真理、价值变现的落地四海皆准的标准器物。适宜是其生存之道,光鲜亮丽地展示在亲朋好友面前,其余则与他无关大碍,只要“我的岁月静好”。 文/ 靳民