我和命可认识已经有许多年许多年,中间还夹着个老帅哥金宇澄,我们一起坐在黄河风凌渡口吃很硬的饼子喝冰凉的汽水就像是昨天的事。命可穿着件大红的风衣,季节虽然是春季,却没有发情的公牛出现,所以没出什么事。那时候命可很瘦,我们一路走来,并且参加了一次晋中小镇给我们安排的舞会,结果是我们只好落荒而逃。那是一个文化馆,刚刚装修好,在那个晚上派上了用场,是灯火辉煌,是音乐大作,小镇还安排了不少老太太来给我们捧场,老太太带着她们的孙子和外孙们来见世面,她们认为那是一场演出,并且认真地鼓掌,每一支曲子结束她们都会认真起立鼓掌,结果是,我们只能从文化馆里冲了出来落荒而逃,结果是,这成了我们后来十分乐于回顾的一次奇遇。那时候的小县城,人们还不知道什么叫交际舞。但我知道命可那时候已经开始写他的小说。再后来,命可去了深圳。白白净净的命可和深圳我想是比较协调的,后来我去深圳看了一次他,他果然更加白净,但说话还是宝鸡的普通话,而且节奏快,笑,加上闪烁来去的眼神,其狡黠与智慧后来都一一表现在他的小说里。因为我们都是从底层来的人,所以每碰到什么事都会很积极地参与进来。因为底层的经历,所以,我们的小说一如基斯哈林的涂鸦,一定只会是遍布在街头巷尾,而不可能是待在教堂的天花板之上,像被达利绘在穹顶上的他的夫人,只能让人看着她的双足。

作家王祥夫

作家金宇澄和王祥夫在山西风陵渡(约1994年)

我们每一个人,都是时代的和社会的人,谁也摆不脱这两点。所以当下的中国作家在许多地方其实都一样,没办法不一样,就像我们没办法停下我们的脚步一样我们都只能不停在行走,像在寻找什么,但我们永远也寻找不到,这几乎是中国的所有的作家的当下状态,始终停不下来,急迫的行走加上左右的观望,时时有摔一跤的可能。

我们每一个作家,几乎都要面对一个问题,那就是怎么处理我们和环境的关系,这个环境主要是指外部环境,这个问题对我们而言来得特别重要,而世界上有些国度的作家也许还不知道外部环境是怎么一回事,也不知道外部环境会极大地影响着一个作家的心境和创作。说到这一点,我始终认为命可作为一个作家始终是为底层写作着的,他的心灵与目力所至兴趣所至都在底层。如果说有这么一个作家群体存在的话,那么命可必定是其中的一员。天边的彩虹色彩虽然无比绚烂,但多少有些虚幻。而真正的底层生活应该是灰色的,不知从什么时候起,人们总是对灰色持有偏见,人们总是对红色有着莫名其妙的激情。而我却认为,真正的生活应该是灰色的,因为灰色之中包括了各种色阶,其实是最丰富的。灰色又特别容易在行进之时产生滑动,或者偏向了更加明亮或者直接滑向黑暗。灰色体我个人认为是更加真实的人间实相。我经常问自己,我们为什么不可以灰呢,我们为什么非要永远地明亮在那里?卡夫卡是灰色的,但他有多么的优秀!

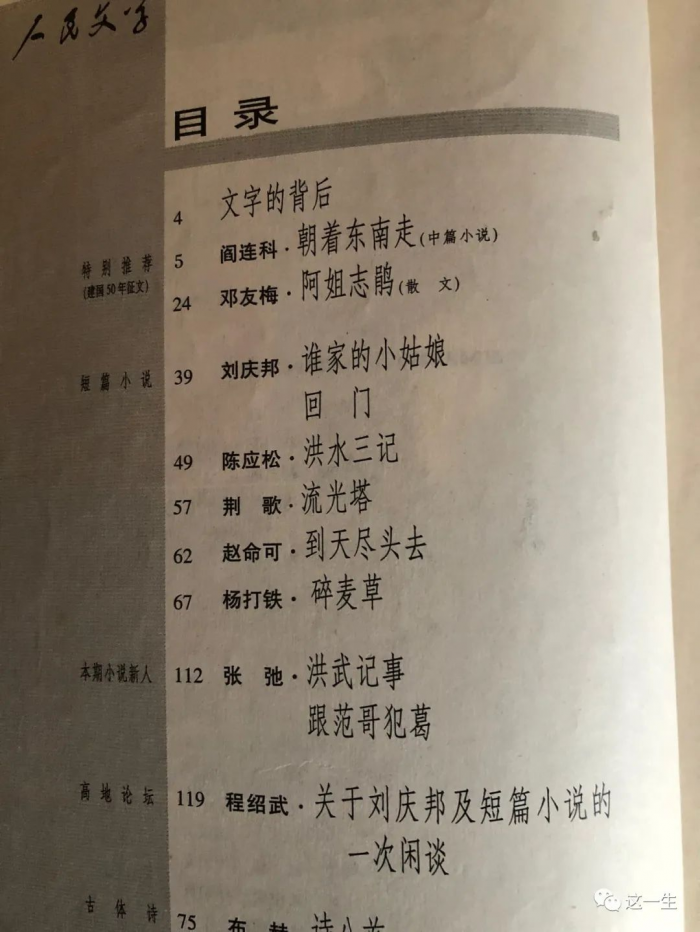

赵命可短篇小说《到天尽头去》1999年发表于《人民文学》

命可的中篇小说要比他的短篇更为出色。因为中篇小说里可以有更多的生活经历与经验述说,而短篇却往往要让人看到闪烁在小说之中的心灵之光。生活的重负已经让中国作家很难在心灵里边闪烁出光芒来,命可自然也不能排除在外。命可的中篇小说的视角大多都是俯视的,是广角镜头对社会的拍摄。比如他的中篇小说《兔儿鼻子》,我觉得这篇小说就是我们当下生活的一个缩影,并不是所有的小说都有这种现场感。小说的开头十分利索,是直接入,可以看得出命可操纵小说的手段是十分老练,一开头的悬念设置居然是一口棺材,这多少有些反常,一上来就是一口棺材,为什么?读者诸君必然会问。这篇小说从母语到地域感都是厚墩墩的,“老女人能做的也就是旅游了。”这句话真是让人有点心酸,这篇小说可以说代表了命可小说的总体风格,有那么点碎,但很厚实,人与人之间的关系看上去稀松平常,下边却是暗流汹涌。命可的小说,有一种很诚实的品性,那就是他不会粉饰生活,而往往直面,也不谈什么理想,所以貌似平庸,平庸之中又有些可以让茶余饭后以资闲聊的小坏,这其实就是我们的生活“马力大,比较费油”这种既坏又有趣的幽默,我们的生活就是靠这种润滑剂才得以正常运转。生活是杂乱无序的,当理想一个接一个破灭之后,当我们忽然清醒过来,我们会被我们的现状惊悚到。读命可的小说,时时像能听到他的口音,这很怪,比如这一句:唱啊,又不是电视台给你录像,紧张个啥。不要发抖啊,夹紧了唱。坏坏的命可,小说的鲜活气息也在这里。命可是以性命和读者直见的作家。这一点我是喜欢他的。

赵命可中篇小说《火与烬》发表于《延河》2020年第10期

命可是从底层过来的作家,扎实的生活、细致的观察、平静的叙述,尤其是中篇小说《都是因为我们穷》(又名《火与烬》)让人明白媒体人身处上层与下层之间还要面对整个社会的那种尴尬,马林旭这个人物从某种程度上可以让我看出命可在深圳的那些年度日如年的辗转。在命可的小说里,展现了民间底层人物的各种艰难和各种无望的奋斗,但生命的顽强就在于,虽然没有什么结果,但我们还要艰苦地广种薄收,或广种无收!这是命可小说的最重要的一个悲剧性支点。读命可的小说,特别能拨动人的心弦的是,在他的笔下,是浩浩荡荡的人群正在走过,扛着锹,执着笔,怀着与理想永不着边际的理想前进着走着,大雾弥天,终究不知道要走向何处。

命可的小说在艺术上是质朴的,时有幽默,让人会意发笑;在思想上,我不说什么,因为我们生活在一个没有什么思想的时期,有的只是现场感,一个作家能做到这一点就难能可贵了。即如命可的短篇小说《到天尽头去》,马文出走,他又能出走到哪里去?这是个比较古老的命题,这让我想到娜拉的出走,易卜生的吧,她能出走到哪里去呢?至于马文看破了母亲与木匠师傅的奸情倒在其次了。再苦涩的理想也是理想,这个短篇写得很出色,没有写出来的东西要比写出来的东西多,让人们感受到底层生活的一种骚动一种渴望,小说里有一种近似于光芒的东西,但分明又不是。好的小说,魅力永远来自于始终不明确。

命可的小说是灰色调的,就像是一个看上去已经熄掉的火盆,上面都是灰,把灰轻轻拨开,可以看到下边火的存在,一闪一闪,却转瞬又灰掉,再拨那灰,下边的火又红红的出现了,转瞬,又灰掉,这就是命可小说的状态,也可以说这是我们读命可小说的某种感受。比如短篇小说《李飞狗的爱与凄楚》,小说中的女主来了,她说谁要是给我吃两袋薯片,我就嫁给谁。而他偏偏每天只给她吃一袋,他心里总想着这个曹丽,而有一天这个曹丽来了,还住在了他的家里,睡在了他的床上,而他自己却睡在沙发上。这篇小说有一大片空白,没写到,但人们可以想象他们两个人那一晚上的心潮澎湃。好的短篇,往往是读者这么想那么想,而作者就是不着一字,这篇小说,写出了我们这个时代基本已再也见不到的纯贞,虽然多少有些古怪,但难能可贵,如果我们这个时代还有纯贞的话。

命可的小说是底层的,所有收集在这本集子里的小说充分表明命可是个关注当下的作家,他所写到的或涉及的生活说明命可的文学实践已足以成为阵痛不断的新世纪中的一种困惑的回响。我们每一个作家其实都是现实事件与现实平庸生活的参与者,所以,我们往往不自觉地会陷入悲剧处境之中,惟有真实,才会拯救我们自己。多少年来,我们都有一个错误认识,认为我们在拯救别人,其实更应该拯救的是我们自己。深刻矛盾其实永远都是外界的,真正的危机来自于我们的内心!

我们的精神内核何在,更不用说深藏的精神内核。

2022年7月15日

赵命可在深圳(约1995年)

王祥夫,著名作家、画家。历任山西省作家协会副主席、云冈画院院长等。文学作品屡登中国小说排行榜,曾获鲁迅文学奖、赵树理文学奖、《小说月报》百花奖等奖项,美术作品曾获第二届中国民族美术双年奖、2015年亚洲美术双年奖。著有长篇小说、中短篇小说集、散文集五十余部。

赵命可,陕西省宝鸡市人。资深媒体人,2020年夏从深圳回到西安,任职《文化艺术报》。1991年毕业于西北大学中文系。学生时期开始发表作品,在《人民文学》《上海文学》《天津文学》等多家杂志发表中短篇小说、散文作品一百多万字,作品入选多种选本。