《喂》(获全国第六届美展铜质奖)128cm×116cm 1984年

杨光利,又名杨光,1955年农历除夕生于陕北绥德县,1981年西安美术学院毕业,陕西省第十一届政协委员,陕西省美术家协会副主席,文化部优秀专家,国家一级美术师,中国美术家协会会员,原陕西国画院副院长。

作品《喂》《沐浴》《炕头》《中国民工——石工》《美丽草原我的家》分别入选全国第六、第七、第八、第九、第十届全国美展,其中《喂》获第六届全国美展铜质奖并被中国美术馆收藏,《晨读》获第二届全国青年美展二等奖。

《翰林马家》《厚土》《簸黑豆》《月夜》《土香》《寒食》《西安事变》等作品参加全国第二届工笔画大展、全国第十次新人新作展、全国首届中国画人物画展、全国纪念抗日战争胜利暨反法西斯胜利50周年美展及首届全国画院双年展和第二届、第三届全国画院双年展。2009年6月和王有政老师合作完成国家重大历史题材美术创作工程作品《纺线线——延安大生产运动》,被国家美术馆收藏。2014年10月参加新中国美术家系列——陕西14人晋京展(国家画院、陕西文化厅联合主办),12月创作完成陕西人文千年重大题材美术创作工程作品———《绥德石雕》。

想要认识一位艺术家,最直观、也最准确的方式,毫无疑问是去感受他的作品。而在画家杨光利的笔下,无论是诞生于黄土高原的《喂》《炕头》《厚土》《沐浴》,还是植根青藏高原的《朝圣者》《美丽草原我的家》《高原之春》,抑或三赴印度创作出的90余幅白描作品,其中最能触动观者视线与心灵的,都是那勃勃喷涌的鲜活生命力。

从1974年参加农民画学习班走上绘画道路开始,到成为一位杰出的写实人物画家,四十余年来,杨光利始终如一地走在以画笔为平凡者作传,为真善美讴歌的创作道路上。他不追求炫目的色彩、华丽的装饰、宏大的题材,不雕饰、不炫技,始终如一地以精准、细腻且克制的笔触,执著探索着不同地域、不同文化、不同身份的人物形象背后亘古不变的人性主题。

2019年中秋前夕,笔者一行有幸造访了杨光利先生位于西安北郊的画室,聆听他关于创作、关于人性、关于艺术、关于自身道路的最新思考。

人性:属于全人类的语言

杨光利先生自2016年退休之后,一直埋头静心投入创作。他先用两年时间把此前三次深入印度采风写生所积累的素材画成90余幅白描作品,其中60幅被精选出来结集出版,这也标志着他自2007年开始集中进行的白描创作告一段落。去年年底开始,先生重归大画创作,目前已经完成一幅《绿荫》,还有一幅藏族题材作品《朝圣者》正在创作当中。

杨光利先生创作颇丰,如果对他的作品题材进行简单分类,最多见的大体可以划分为陕北题材、印度题材、青藏高原题材三大类。

40岁之前,杨光利画得最多的是黄土高原。作为一个土生土长的陕北人,这片热土是他生命与灵魂的起点,也塑造了他对艺术、对美最根源的期待。这片土地上已经延续千年的生活方式,与现代都市生活、与工业化社会对人类的异化,形成了鲜明而强烈的反差。而这种“去工业化”“去都市化”背景下对人性本真的发掘,一直贯穿杨光利艺术创作的始终。恰如他在一篇文章中所写到的:“黄土高原既是我的生身之地、创作之地、流连之地,也是我的精神家园。”

深沉、原始、浑厚、质朴——这样的描述不仅适用于黄土高原,同样也适用于青藏高原和古国印度。这,大概也就是杨光利先生同样钟情于它们的重要原因。在杨光利先生心中,这是他创作中的“三大块”,“很难说是哪一种能代表我”。但即便这三种题材所展示的文化不同、宗教不同、风俗不同、服装不同、人物形象不同,甚至在创作时所使用的绘画手法也不同,但通过绘画所展示出来的人性是相同的,人性的真善美是共通的。

“无论画陕北人、西藏人,中国人、印度人,我画的始终都是人的生活,画的人与人之间的亲情关系,画的是人性。人类的语言可能互不相通,但人性是相通的,画布上的形象是相通的。这是一种形象语言,也是一种艺术语言。”

母爱:植根乡愁的永恒母题

善良、勇敢、坚强、牺牲……人性之美斑斓多姿,对于杨光利来说,人类诸多美好情感中最令他牵念不已、时时怀想的,是母爱。

这份母爱最初的记忆来自母亲和外婆。在杨光利的记忆中,母亲是妇女干部,每天除了繁忙的工作还要设法照料家人。外婆裹了小脚,走路都困难,但家里的活儿样样能干,70多岁时还能抱起一袋面。

他回忆道:“我有一幅《喂》,画一个老太太,坐在碾盘上,给孙子喂蛋羹,这就是以我外婆为原型的。小时候在农村,父母工作的时候,就是外婆照顾我。吃饭的时候,小孩子,吃一口就跑了,吃一口就跑了,给我喂一顿饭要跑好多圈。外婆是个小脚老太太,最后跑不动了,就坐在碾盘上,等我跑够了来吃。画这幅画的时候是外婆去世三周年,我想起小时候的情景,就画了这么一幅画。”

这幅作品后来参加了第六届全国美展,获得铜牌。这次获奖,不仅进一步激发了杨光利的创作热情,也令他受到艺术界的关注,为他赢得众多交流和学习的机会。除《喂》之外,《厚土》与《炕头》这两幅后来广受赞誉的画作,同样是杨光利以外婆为原型创作的。

反映母爱的题材在西方绘画中很常见,但更多的是表现圣母圣子的神性之爱。而杨光利所坚持表现的母爱,始于母亲和外婆,继而在对陕北、西藏、印度妇女更广泛的刻画中升华。这些来自不同地域与民族的劳动妇女们有着相同的勤劳、坚韧与慈爱,她们的母爱也许不那么唯美,少了几分纤细敏感,甚至可能沾染着劳作时的汗水和泥土,却洋溢着浓郁和属于人类的生命光辉。

真诚:选择和灵魂共鸣的作品

在杨光利先生看来,母爱并非独属于女性。

“我对待自己的作品就怀着母爱。”他笑着说,“我对待每一幅作品都像产生一个孩子那样,如果我不爱,就不会‘生产’它。它可能生得美,也可能生得丑,但它们完完全全都是出自我感受的作品。”

正是出于这种坚持,杨光利在选择题材时显得有些“任性”。他很少选择英雄、领袖、明星之类的“热门”题材,因为觉得“形式多于内容”。

“我对那些题材没有感情。产生不了共鸣,就没法画。如果只画形,就是做了一件违心的事。艺术家首先要真诚,在情感中对自己、对别人、对社会要一致。

“艺术的作品虽然是画在纸上,但不能没有灵魂。必须让人有情感的共鸣。如果画科普的、政治的、工业的,很容易就偏了,有形,但缺少神,更缺少灵魂。

“作为画家,要和灵魂产生沟通,要站在人性的角度来完成作品。不管在任何时代,人类都不能失去情感。这是我在有生之年必须追求的一条道路。”

《纺线线———延安大生产运动》260cm×320cm 2009年王有政杨光利合作

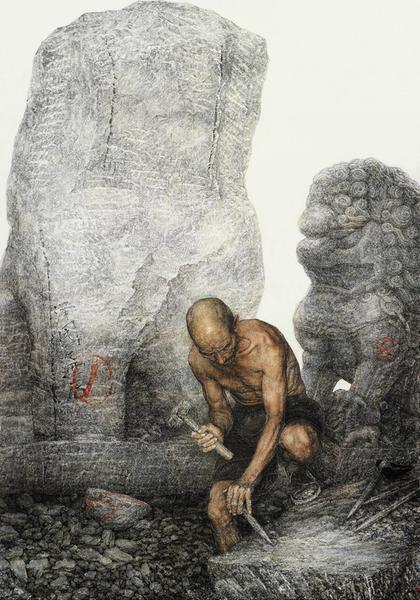

《中国民工———石工》(入选全国第九届美展)219cm×153cm 1999年

《绿荫》209cm×126cm 2019年

对艺术真诚,选择有共鸣的题材只是第一步。其后,主题的确立,表现形式的选择,创作技法的运用……几乎每一个步骤,都需要画家经年累月的积淀,呕心沥血的求索。

“绘画是一种高度概括的艺术,要在咫尺之内反映千里之外。这种概括,体现的就是画家的思想境界和艺术境界。每一幅画都要尽量反映其完整性和主题性。境界高了,体会深了,一幅画可能就是一个长篇。体会不深,画出来就是一幅插图,一个片段。”

以《纺线线——延安大生产运动》这部与王有政先生合作的国家重大历史题材作品为例,长达三年的创作过程中,有过太多无奈的反复和艰难的选择。两位作者先花费半年时间研究历史资料,确定了主要表现对象和基本构思。但在素描稿完成之后,却赫然发现:虽然人物形象画得很好,但“纺线线”中作为主题的“线”却没有得到充分表现。

反复斟酌后,他们决定以白描作画。这种创新得到一些人的支持,但也遭遇一系列质疑:一、用白描表现重大题材,这是以前没有的。二、用白描来画写实的历史题材作品,人物必须要像,不能变形。在传统绘画中,线描都是小版型,现在画的是三米二乘以两米六的大画,里面有54个人物,要怎么组织,能不能画好?三、用白描参加全国美展,以前是没有过的,究竟能不能通过?还有人提出一些“折中”建议:白描太淡,是不是可以在人脸上加点色彩?

经过激烈的思想斗争,他们还是坚定了自己的选择:首先,他们画的是历史,用“淡”来表现自有其内涵——大生产运动本身就有“艰苦朴素”的主题,白描的“素”可谓恰如其分。其二,仿若老照片般的淡,本身就能营造一种强烈的历史感,正好以弱胜强。另外,一幅很淡的白描,挂在一片浓墨重彩的画中间,这些浓墨重彩互相抵消,反而是这种淡突出出来了。

最终,他们的坚持获得了回报。《纺线线——延安大生产运动》在中国美术馆“建国60周年重大历史题材作品展”中大放异彩。

形象:在时光碎片中寻找缪斯

听杨光利先生回顾众多创作经历之后,记者一面惊叹创作之难,一面又忍不住提问:“对于您来说,创作过程中最困难的部分是什么?”

先生回答:“对于写实画家来说,绘画,最困难的部分在于找到心中的形象。”

对于抽象画家,画面重在表现意念,展示出的形象虽然不一样,但是蕴含的意念一致。缺点是容易有雷同感。

而写实画家最重要的工作是寻找合适的形象,作品的题材可能相同,但是人物形象必然不同,画家要找到不同形象具体的表情、不同的美。

“就像电影导演,要想办法找到吻合自己心目中形象的演员一样。”杨光利先生不厌其烦地解释道,“这种形象,不仅仅是指某个人物,而是要特定人物最能吻合作品气质的某一个瞬间的形象。就像写文章一样,只是把一件事叙述下来,谁都能写,但要写得有立体感,就很难了。”

他以自己创作《纺线线》的过程举例,这幅画中有54个人物,毛主席是最核心、最重要的人物之一。但是在1940年到1942年这个历史时期,毛主席的形象资料很多,必须从中间找到最合适的那一个。报纸、照片看了一幅又一幅,心里始终觉得不合适。突然有一天,在一份旧画报上,看到一张毛主席统着棉袄袖子、戴着帽子的老照片,一下子就觉得找到了!

“这就是特定的主题形象,既能表现共产党、八路军在那个时期攻坚克难的气质,又符合当时的历史事实。能够和时代、和环境、和画作的气氛,都正好吻合。”

攀登:艺术永远在路上

身为一位成名数十载的画坛大家,杨光利先生身上有无数光环。但在记者看来,最令人感佩的是他胸中那股对绘画艺术永不满足、永不停歇的追求。

当年刚从乡村走进美院的时候,他没受过科班训练,甚至不能想象怎么把白色石膏用黑色的笔画出来。于是就想方设法和图书馆老师打好关系,央求老师在休息日把他锁进图书馆,不断地看书、看书、再看书,一点点摸索绘画的世界有多大。

1984年,杨光利凭借《喂》赢得第六届全国美展铜质奖,他在第二年就刻了一方“寂寞之道”的印章,以此提醒自己,绘画是一条需要耐得住寂寞的道路。

“寂寞是一种定力,是一个精益求精的过程。”

在中国画坛这日益喧嚣的几十年中,他出门不题字不画画,从来不画应酬之作。画画时就独自躲进画室,抽烟、喝茶,不说话、不交际。用他自己的话来说:“就像拉磨的驴一样。可以不睡觉,一天只吃一顿饭,感觉不到累和饿,一口气画一两个月,直画到脑子空了为止。”

专注之外,杨光利也从不懈怠对绘画艺术本质的思考:

“画画要比逼真,比不过照相机;想要漂亮的组合,比不过电影。绘画语言就是把立体的东西转换成平面的东西,又在平面的东西中看出立体,有形象,有表情,有内容,这才是我们追求的根本的问题。

“不要固定在一种模式、一种表现形式下去反映你的作品。固然你的风格可能是鲜明的,但是你就失去了最主要的东西——情感。情感是丰富的,掌握更多的技术,才可以让我的作品更丰富。你只有一种技术,你就只能画一种东西,你掌握的技术越多,在核心确定的情况下,画起来就越自如。”

因此,他在完成《纺线线》的创作后,毫不犹豫地跳出舒适区,投入白描创作,一画就是数年。因为他意识到,画好白描,能够为创作提供更加丰富自如的表现力。

“绘画是一种把立体的物体转换到平面上的艺术。用别的画法,可以用阴影,用色彩,用墨,用一些似是而非的办法把它表现出来。但是画白描,形就要卡得很严格、很准确,才能有那种体积感。素描在表现立体物体时,在视觉上绝对起到了很好的作用,但是把立体转换成平面,才更接近绘画本质。才能和电影、和照片,拉开距离。”

努力终有回报。今天,当杨光利回望来路,对于自身的绘画体悟已经有了比较清晰的认识。譬如明确了对创作题材的选择:往小里说是母爱主题,往大里说是人性主题。又如对形象的追求:在不重复的基础上,要形成一种不同于他人的特定面貌等。

“这是一个长期的过程,一个自然而然的过程。就像修路一样,修到100米就100米,修到200米就200米。也许很快,也许在有生之年都实现不了,反正,艺无止境,一直在路上。”

古城西安,中秋节刚过,随着一场场淅沥的秋雨落下,夏日的酷暑,一去不复返。而杨光利笔下的一幅幅作品,却让我看见在陕北高原上的一个个熟悉而热烈的场景,亲切又温暖,悲壮又豪迈。

是的,杨光利笔下,不管是对人性的追求,母爱的亘古,形象的刻画,攀登的艰辛,都让人热烈感受到人世间或人心灵深处最纯美最真实最质朴的对大美大爱的呼唤和仰望。他给生活着的人们,给他所追求的艺术,堆起一座山,也是一座高原。

编辑:庞阿倩