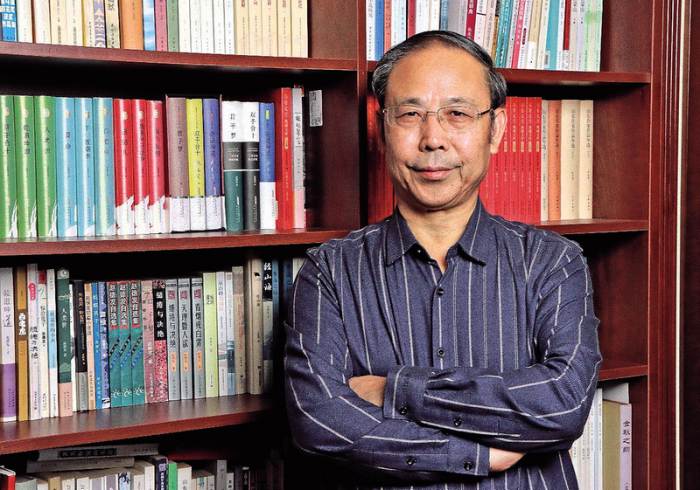

赵德发,作家,山东省作家协会原副主席,山东大学特聘教授。自1980年开始创作,已发表、出版各类文学作品900万字,大量作品被转载并获奖。主要作品有长篇小说“农民三部曲”《缱绻与决绝》《君子梦》《青烟或白雾》、“宗教文化姊妹篇”《双手合十》《乾道坤道》以及《人类世》《经山海》《大海风》、长篇纪实文学《白老虎》《1970 年代:我的乡村教师生涯》《学海之鲸——朱德发传》《黄海传》,出版有12卷《赵德发文集》。先后获第三届人民文学奖,《小说月报》第四、第八届百花奖,首届齐鲁文学奖,第一、第四届泰山文艺奖,《中国作家》鄂尔多斯文学奖,全国第十五届精神文明建设“五个一工程”奖,中国作家出版集团奖·优秀作家贡献奖等。

赵德发给《文化艺术报》读者的题词

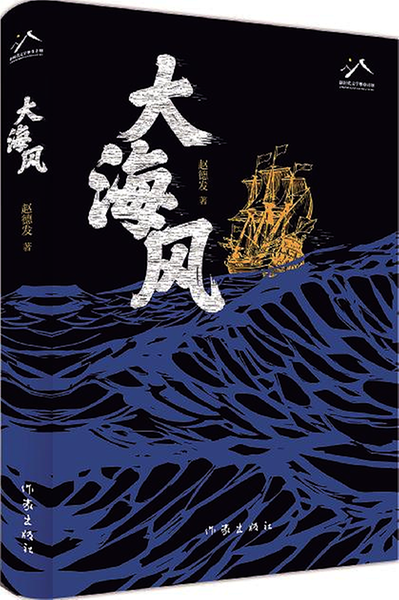

文化艺术报:2025年1月,您的最新长篇小说《大海风》由作家出版社出版,入选中国作协“新时代文学攀登计划”。《大海风》出版后,好评如潮,被誉为“兼具历史深度与文学魅力的海洋文学巨著”,可否谈谈《大海风》的创作初衷?

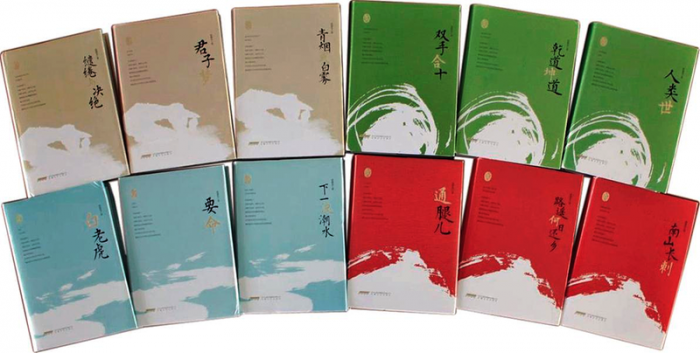

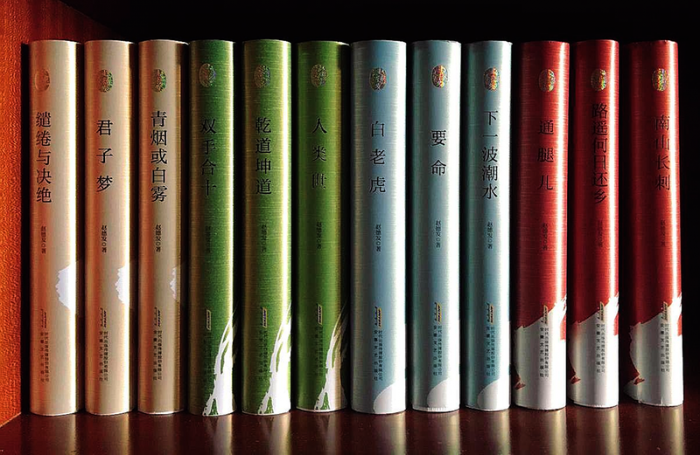

赵德发:我起心动念要写这部作品,是在33年前。1992年春天,我在日照市第一海水养殖总场挂职,有一天参加劳动,和一群人拉笮,就是在海上撒下一张大网向外拉,想捕一些梭子蟹用于养殖试验。但那天没有捕到,网里只有一些小杂鱼。领头的副场长老安说:“这海穷得不治了!”他们收拾渔网,我站在那里看着大海发呆。突然一阵海风扑面而来,我耳边响起了电影《渔光曲》的插曲:“早晨太阳里晒渔网,迎面吹过来大海风……”从此,大海风就成为我心中的一个意象,我打算写一部长篇小说,其中有大海风,有渔民生活。半年后我挂职结束,还是想着这事,就去日照渔业重镇岚山头采访,还跟着渔民出海。我尝试着写了两个短篇,虽然发表了,但我不满意,便摁灭了写长篇的念头,转而写我熟悉的乡土,用8年时间写出了“农民三部曲”《缱绻与决绝》《君子梦》《青烟或白雾》,接着又用8年时间写了“宗教文化姊妹篇”《双手合十》《乾道坤道》等一些作品。

2008年秋天,我和一些日照书画家到韩国平泽市进行文化交流,坐的是客轮,来回都是18个小时。我在甲板上长时间坐着,思接千载,望洋兴叹。我想到这片海洋的纷繁历史,尤其是近代以来的种种物事,怀揣了多年的长篇构想落到了1906年到1937年这个时间段。我想写出这个时期的时代风云之变、人海关系之变。

文化艺术报:《大海风》以马蹄所(村)为叙事中心,以邢家三代人的命运,书写20世纪上半叶中国北方的渔业史与航运史。写作这本书您准备了30年,用3年时间完成,写作中最大的挑战有哪些?

赵德发:最大的挑战,是对海洋不够熟悉,对渔事、海运不太了解,但我不懂就学,大量阅读与这个时期有关的书籍资料,并频繁地去海边采访,去渔港码头了解渔货交易,还利用各种机会出海,深入感受那个蔚蓝之境。坐飞机飞越海洋时,我也注意从空中观察,看下面的海岛、波浪与船只。平时,我经常到海边散步、久坐,让海风吹拂我的思绪,激发我的灵感。终于,我积累了充足的素材,构思出了人物和故事,酝酿好了情绪,从2021年开始,用3年时间写出了这部50多万字的作品。

文化艺术报:《大海风》是您第一部海洋题材的长篇小说,为何会从您熟悉的乡土题材转向海洋?

赵德发:乡土题材是我熟悉的,完成了“农民三部曲”,我觉得还可以写下去。但我身边的大海让我意识到,我不能在“舒适区”久待,应该像航海者那样,勇闯大洋,开拓新的航线。大海的浩瀚与深邃也吸引着我,让我跃跃欲试,投入海洋文学写作。我想,我在海边居住了多年,如果对海熟视无睹,不去写它,真是辜负了它。让我的文学世界里出现蓝色,激荡着波涛,散发着海味儿,是让我向往、陶醉的景象。于是,2013年,我写了中篇小说《下一波潮水》,2015年,我完成了长篇小说《人类世》,2018年,完成了长篇小说《经山海》,作品中的蓝色渐渐增加。2022年完成的《黄海传》,那更是全方位地写海了。

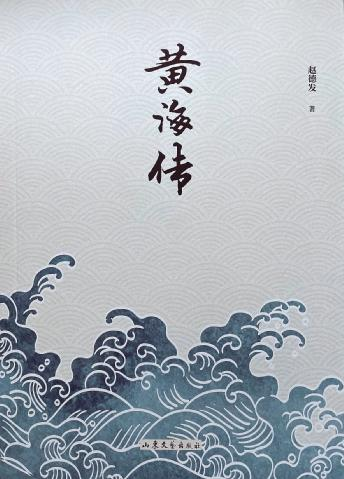

文化艺术报:《大海风》之前,您写过一部长篇纪实作品《黄海传》,《黄海传》是《大海风》的前期储备?

赵德发:是的。《黄海传》是山东文艺出版社约我写的,为了写好这部作品,我读了70多本参考书,还从长江口走到鸭绿江口进行实地考察。那是我写作生涯中少有的大规模采访,看了黄海西岸重要的地理标志、沿海景点、渔村渔港、海上建筑、相关博物馆和展览馆等等,还在多个地方与海洋渔业部门的人座谈,与渔民交谈。这些阅读与采访,直接帮助了《黄海传》的写作,也为《大海风》积累了素材。譬如,我在“大江之尾海之端”界碑旁边,看长江与黄海泱泱交汇,想像当年的商船从这里进入长江、进入黄浦江的情景。还到邻近的吕四镇看现代化渔港,了解100年前各地渔船集中到吕四洋打黄花鱼的盛况。获取的一些素材,就写进了《大海风》里。就连海上打黄花鱼,岸上恰好开楝花的细节,也是通过采访得知的。

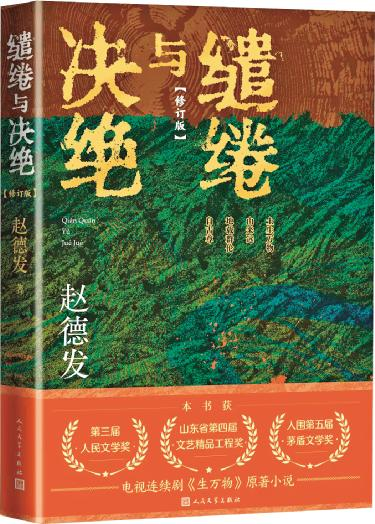

文化艺术报:在《大海风》研讨会上,批评家何向阳说,她在1997年读到《缱绻与决绝》曾写下一篇评论文章,其中有这样一段:“《缱绻与决绝》不仅可作为中国农村的一部变迁史来读,这是历史的认识价值,而且在它探讨几代农民心灵发展方面也有其独到的价值。这种对农民心灵命运的关切,这种对中国作家独有的百姓意识的人文传统的传承与开掘,让我肃然。”中国当代文学,农村题材一直是主流,从《缱绻与决绝》到《大海风》,这种传统的观念也在发生改变?

赵德发:何向阳女士是最早评论《缱绻与决绝》的学者之一,她对拙作的肯定让我十分感激。过去的中国就是乡土社会,20世纪50年代以前出生的作家多是生于农村,因此农村题材便成为他们大显身手的领域,乡土小说自然成为文坛主流。我写《缱绻与决绝》等作品,也是受到这个主流的带动。但后来我看到中国的城市化进展迅猛,大量人口集中到城市,生活的重心也转移到城市,就意识到我不能固守田园,必须转型。进入新世纪之后,城市小说已经蔚为大观,有许多青年作家在写城市肌理、市民生活时显示出惊人的才华。我不敢与他们比拼,遂将海洋写作定为自己的新方向。因为中国是海洋大国,但海洋文学并不发达,我虽然年纪不小,却萌发了野心,想为中国海洋文学奉献一件厚重之作。但我明白,野心的实现需要实力,我必须努力学习,勇猛精进。长篇小说《大海风》开笔之际,我在一张A4纸上写下这么几个词:海立云垂、惊心动魄、汪洋恣肆、饱满圆融。我将这张纸一直放在案头,当作座右铭,经常看上一眼。这是我的追求和梦想,虽不能至,心向往之。

文化艺术报:改编自您的长篇小说《缱绻与决绝》的电视剧《生万物》,热播时,已经是《缱绻与决绝》出版29年了,《缱绻与决绝》1996年由人民文学出版社出版,出版后先后获得山东省第四届“精品工程奖”、第三届人民文学奖,并入围第五届茅盾文学奖,但这部长篇从出版,到《大家》杂志发表部分章节,其间也经历了很多挫折?

赵德发:我写完这部长篇,交给人民文学出版社编辑胡玉萍女士之后,时间不长她就打来电话,说我写得好,她看后很激动。我说我一直等待着您的读稿意见,您激动,我更激动。接着,稿子在当代文学编辑室高贤君主任那里过了二审,在人文社副总编何启治先生那里过了三审,1996年12月顺利出版。但是发表不太顺利,本来给了《大家》杂志李唯主编,他很快回复,用两期连载。我问,能否在一期全部发出?他说也行,但要删掉5万字。我说我给您删,就坐飞机去昆明,用两夜一天删定。他们将第5期排好版,让我看了清样。跨两页的大标题,配上我的大幅照片,看得我心花怒放。我想,莫言先生的《丰乳肥臀》在《大家》发表,荣获首届大家红河文学奖,第二届说不定就是我的啦!我高高兴兴去西双版纳玩了3天,回来后李唯主编请我吃饭,说他们因为《丰乳肥臀》受到批评,为慎重起见,《缱绻与决绝》要等一等再发。我无奈地说,那就等吧。等到秋天,《大家》第5期发表了这部小说的第一卷。虽然只发了一卷,仍然引起了强烈反响。北京著名评论家、《文艺评论》常务副主编蔡葵先生写信给我,说这部作品像《白鹿原》那般厚重,他特别喜欢。张炜先生也发表了题为《感动与欣悦》的文章,对刚刚问世的《缱绻与决绝》和陈占敏的《沉钟》给予表扬,说我俩“好像在泥土里沤制了一千年,终于化成了土地的器官,一开口即有大音”。他们的鼓励,让我十分感动。

文化艺术报:《缱绻与决绝》是您农村题材三部曲的第一部,也是给您带来巨大声誉的一部长篇小说。写作这部长篇小说,您都做了哪些准备?

赵德发:我从三个方面准备。一是理论上的准备。我读了许多中外农村经济学、社会学著作,还经常去图书馆翻阅刊物,密切关注农村、土地问题的理论研究前沿。二是艺术上的准备。我找来许多写农民与土地的中外名著认真阅读,看前辈们都是怎样写的。三是素材上的准备。我在农村长大,当过乡村教师、公社和县委干部。我当组织部副部长的时候,老婆孩子还是农村户口,我要经常回家帮她们种地。所以我对庄户日子的感受刻骨铭心,对于土地关系的变化过程也十分清楚。我回望家乡,梳理人事,审察风情,凡与土地有关的素材,都像成熟的枣子一样落入我的襟怀,然后,那些枣子又生发为一个个人物和一段段故事。我给这部书的写作定下了三点追求:一是,观念要新,让这部书能够反映历史真相,贴近历史本质;二是,要有鲜活生动的情节和人物,把小说写得好看;三是,要有密集的审美信息,适应快节奏社会的读者口味。准备了两年,还有一种东西没有获得,那就是从事宏大叙事的感觉。说来也怪,1994年冬天我去广西参加笔会回来,从桂林起飞后,看着傍晚时分暮霭中的山川大地,突然找到了俯瞰时空的感觉,对自己驾驭长篇的能力有了自信,视角、结构、叙事基调等问题迎刃而解。于是,1995年的大年初二,我打开电脑开始写作,用一年的时间完成了这部将近40万字的作品。今年,根据《缱绻与决绝》改编的电视剧《生万物》在央视和爱奇艺播出,引发强烈反响,人民文学出版社出的《缱绻与决绝》新版几次加印,到了将近10万册。我万万没有想到,我40岁时写的这部书,在我70岁时会有这样的境遇。

文化艺术报:写完《缱绻与决绝》,您发现对于土地、农村、农民的认识与思考还没有完全表达,于是就有了《君子梦》《青烟或白雾》?

赵德发:写完《缱绻与决绝》的当天晚上我严重失眠,我在想下一步写什么。我觉得,我积累的素材还没被《缱绻与决绝》用完,我对土地、农村、农民的认识与思考还没有表达完毕。思来想去,我决定再写两部长篇,合成“农民三部曲”。第二部长篇的主题,我设定为农民与道德,第三部长篇的主题是农民与权力。这两部长篇的创作,并不是简单的“主题先行”,而是遵从创作规律,从生活出发,从素材出发。举例来说,写《君子梦》之前,为了加深对儒家文化的理解,我专门跑了一趟曲阜,到曲阜师范大学孔子文化研究所向专家请教,又通过他们的介绍,拜访了一位老人。这位老人祖上几代都是孔府的医生,他出生在孔府,与最后一代衍圣公孔德成一起读书、玩耍。他向我介绍了孔府的一些事情,以及我的莒南同乡、孔德成的老师庄陔兰先生的许多轶事(庄陔兰是书中方翰林的原型)。最后,我去了孔庙,以小说主人公许正芝的心理到大成殿拜谒孔子像,并去东西两庑供奉先贤先儒的地方体会两千年来天下读书人的最高理想。我像写《缱绻与决绝》那样,从多个方面扎扎实实准备,然后以饱满的情绪、良好的状态投入创作。

《君子梦》完成后,在 1998年第6期《当代》发表第一卷,1999年1月由人民文学出版社出版单行本。《青烟或白雾》完成后,2002年12月将它与此前出版的两部合成“农民三部曲”成套出版。书的封底印着这样一段话:“厚重文化背景下的新奇故事,一方美丽水土上的生动人物,对深刻主题的诗意表达,在近年来同类题材长篇中十分罕见,‘农民三部曲’堪称田园绝唱。”

文化艺术报:2019年第3期《人民文学》杂志发表了您的长篇小说《经山海》,这部长篇小说您用早年看过的《历史上的今天》结构小说,是您向齐鲁文化的致敬之作?

赵德发:是的。小说主人公叫吴小蒿,我让她从山东大学历史文化学院毕业,习惯于用历史眼光去看待事物。她不愿在平庸的机关工作中虚度光阴,也想逃离对她家暴的丈夫,就参加乡镇干部招考,去海边的楷坡镇当了副镇长。她经山历海,迅速成长,在乡村振兴的事业中展现生命光华。她喜欢《历史上的今天》一书,在书中记下自己的一些经历,女儿点点也效仿母亲,于是,《经山海》的每一章前面,都有一组同一天发生的事情:《历史上的今天》里记的、小蒿记的、点点记的,一条一条,斑驳陆离。读者会看到,新时代的历程与个人的历程,都处在人类历史的大背景之下,耐人寻味。

这部长篇小说,也是我向齐鲁文化的致敬之作。我1988年考入山大作家班,两年间深受山大学术风气和齐鲁文化传统熏染。那时在我心目中,山大的文史楼是一座圣殿,因为在 20 世纪五六十年代,历史系有“八马同槽”,文学系有“四大金刚”,都是在全国响当当的人物。他们的徒子徒孙,也有好多学界俊彦,有的直接教过我,有的以著作哺育过我。所以,我让作品主人公毕业于那里,承载着齐鲁大地上传承已久的人文精神,在新时代里建功立业。在《经山海》里,有许多关于齐鲁文化的内容。吴小蒿与山大的一位考古学教授、美国的一位考古学家在考古现场的星夜对话,让她对历史与现实、人生与命运等问题有了认知上的飞跃。她去曲阜孔林找来楷树种子,在楷坡种下,造出了一片楷园,寓意传统文化的传承。

文化艺术报:完成“农民三部曲”后,2003年,您的长篇小说创作转向了宗教文化,一写就是8年。为何会对宗教文化这么痴迷?

赵德发:从传统文化中寻找创作资源,用小说予以表现,是我在完成“农民三部曲”之后给自己制定的一个写作方向。传统文化是我们的精神脐带,当今一个最普通的中国人,哪怕他根本不知道儒释道为何物,但他的思维方式、处世态度都不可避免地受到这些文化因子的影响。这些中华传统文化,正是区别东方与西方的重要标志。文学要深刻地表现中国,写好中国人,不从传统文化出发是不行的。另外,我们现在正致力于文化重建,在大力弘扬社会主义核心价值体系的同时,也要充分挖掘、传承和弘扬中华优秀传统文化,使之成为文化重建的重要材料。所以,我有意识地学习传统文化,用作品展示其存在形态,并提出一些问题让大家思考。

这就有了《双手合十》《乾道坤道》这两部长篇小说。

文化艺术报:在您900多万字的创作体量中,长篇小说的分量很大,影响力也最大。在您看来,写好一部长篇小说,最重要的因素有哪些?

赵德发:首先,要让作品有强大的精神内核。要对将要表现的领域有深入研究,有独到见解,并通过人物、故事、情节、细节表现出来。2024年5月18日,在电视剧《生万物》开拍仪式上,爱奇艺负责人讲,他们之所以改编《缱绻与决绝》,是因为这部小说写出了农耕文明的精髓。我举这个例子,是说明精神内核的重要性。其次,精巧设置叙事框架,让情节扣人心弦。再次,精心塑造人物,使他们个性鲜明、栩栩如生。最后,讲究叙事手法,形成独特的语言风格。

文化艺术报:江苏凤凰文艺出版社出版过您一部非虚构作品《1970年代:我的乡村教师生涯》,您做了多年的民办教师,那个时期,您的生活是怎样的?

赵德发:我当了8年民办教师,从15岁到23岁。我虽然当老师,身份却是农民,人站在讲台上,脚踏在泥土中,处境相当尴尬。有一段时间我被调到一所联办中学任教,几位老师在一张餐桌上吃饭,别人手里是白面馒头,我手里是地瓜干做的煎饼,心理上被碾压的感觉很不好受。但我发奋学习,终于考上了公办教师,和他们一样吃“国库粮”了。那是我人生中最重要的一段成长历程。

文化艺术报:您出生在革命老区临沂莒南,可否谈谈您的家乡,家乡对您的生活和创作有何影响?

赵德发:我1955年出生在莒南县相沟镇宋家沟村。村南3里之外有5座山,我们每天“开门见山”,山南是临沭县。晴朗的傍晚站在村东高冈上,能看到莽莽苍苍的“西北山套”,那就是著名的沂蒙山区了。往北走6里是相沟镇,往东北方向走40里是莒南县城。我在莒南生活、工作了30多年,经历过饥饿与贫穷、奋斗与成长。更重要的是,亲历了农村的改革和变迁,因此,写起乡土小说可谓得心应手。

文化艺术报:小时候在农村老家有书看吗,能看到的都是什么书?

赵德发:能看到书,主要是我姥娘家的,我姥爷和我三姨留下来的。我姥爷在临沂念过乡村师范,毕业后参加革命成为烈士;我三姨作为烈士子女被政府保送,一直读到师范毕业。他俩的书,汇集了新旧两个教育体系的施教内容,对比鲜明,趣味迥异。我常常看过姥爷的《三字经》,再去看三姨的《动物学》;看过三姨的历史教材,再去看姥爷的三民主义读本。给我印象最深的,是姥爷在临沂买的几本小说集和三姨在中学里读的《文学》课本。记得姥爷买的小说集有《阿Q正传》,有《沉沦》,有《超人》等等,汇集了“五四”以后新文学的名篇。读完这些书,就到别人家借,但是村里有书的人家不多,我患上“阅读饥饿症”,很痛苦。有一次,我站在村东高冈上,目光从村南到村北,一户户地打量,猜想谁家有书,就像小偷惦记谁家有钱财一样。直到当了民办教师,用大队团支部的集体借书证去图书馆借书看,“阅读饥饿”才算缓解。

文化艺术报:从民办教师一路到县委组织部副部长,而且进入了县级干部第三梯队,这时候,您忽然辞职了,是因为文学梦吗?

赵德发:是的,因为我24岁那年秋天读文学刊物时心血来潮,要当作家,从此就把人生目标锁定。即使25岁时被调到公社党委,5年后当上县委组织部副部长,也不改初衷。1988年春天,我得知山东大学招收作家班,立即决定报考,考上后在秋天入学。我在那里学习两年,写出一些比较像样的作品,总算圆了文学梦。

文化艺术报:很多作家最初都是从写诗开始的,您最先都写些什么?

赵德发:我是写小说,辅之以散文。写出来就投稿,照刊物上标注的地址寄去,算是“自发来稿”吧,但是多数遭退。到我30岁时虽然发表了十多篇小说,加入了省作协,但那些作品都很稚嫩。1989年,在山大作家班学习期间写出了短篇小说《通腿儿》,是我的成熟之作。算一算,我在文学创作道路上摸爬滚打,整整10年才出道,是个愚钝之人呀。

文化艺术报:1990年,《山东文学》杂志发表了您的短篇小说《通腿儿》,这篇小说后来获得百花文学奖,《通腿儿》是您的成名作?

赵德发:应该算成名作吧。因为那个年代关注文学的人特别多,《小说月报》发行量很大,《小说月报》百花奖又是当时最重要的文学奖项之一,所以好多人知道了我,也记住了这篇作品。

文化艺术报:山东大学作家班毕业后,您调到日照工作,为何会去日照,这种选择对您的创作有何影响?

赵德发:我在山大学习时,日照升格为地级市,相邻的莒南县据说也要划过去,许多老同事纷纷往那走。日照市有几位领导是从临沂调过去的,我认识他们,就给他们写信,表达了毕业后去日照工作的愿望,他们都同意我去。于是在1990年12月,我就去报到了。宣传部领导让我去文化局或电视台,我说不去,等着文联成立,到那里搞创作。领导就让我先在宣传部工作,10个月后又成立了市文联筹备组,我是副组长。等到文联成立,我是唯一的驻会副主席,可以一边工作一边创作。2001年,市委让我担任文联主席,不再坐班,从此我成为专业作家。到日照后可以亲近大海,使我从乡土文学向海洋文学转型,这是我的一份重要收获。

文化艺术报:写作45年,您是如何一直保持创作激情的?

赵德发:之所以保持创作激情,是因为我觉得文学是美好的,创作是有意义、有意思的。45 年来,我经历过失败,也曾有过沮丧,但是创作激情从未熄灭。每天早上5点,我被手机定时铃声叫醒,感觉那是文学之神在向我呼唤。我立即起床,喝一杯咖啡,就坐到了电脑前面。手抚键盘,一下下敲击,感觉那是在播种,屏幕上的一行行字,便是一垄垄庄稼。我的心情,和老农的心情是一样一样的了,幸福感无与伦比。有幸福感,能没有激情吗?

文化艺术报:在创作方面,有没有缺憾?

赵德发:当然有缺憾。回头看看过去的一些作品,有些构思不够完美,整体效果不够圆融。在语言表达上,往往才力不逮,达不到“传神”的地步。

文化艺术报:您平常都读些什么书?

赵德发:大多是围绕待写作品的主题和内容而读。譬如,写《双手合十》之前,读了上百本与佛教文化有关的书籍;写《乾道坤道》之前,又读与道教文化有关的。近年来我转向海洋文学写作,买来好多书摆在我身后的书架上,让书房呈现大片蓝色,因为这类书的封面大多与海洋同色。我在这蓝色的书海中遨游,掌握了有关知识,获得了大量素材。更重要的是,体验了海洋气质,领会了海洋文明,让我的写作得以加持。除了这种“主题性阅读”,我也读一些文学名著、当代作家的热门新作。因为去年被山东大学引进,从事创意写作教学,一年来还读了许多创意写作方面的理论书籍。

文化艺术报:对青年作者,您有什么话要说吗?

赵德发:青年作者,起点比当年的我不知要高多少倍,我羡慕他们。江山代有才人出,相信他们当中会有大量翘楚,让中国文学出现新的风景、新的气象。

文化艺术报全媒体记者 刘龙 赵命可

(本专栏图片由受访者提供)