“子恺漫画”诞生于上世纪20年代,风靡中国已将近一个世纪。令人伤感的是:长命百岁的“子恺漫画”如今门庭冷落,后继乏人。

近日,浙江美术馆正在举行“此境风月好——丰子恺诞辰120周年回顾展”,展出丰子恺作品125件,师友作品72件,文献120件,全面展现丰子恺先生的文艺人生。直至今日,诞生于上世纪20年代的“子恺漫画”依然备受推崇,与此同时,学界对于其漫画的探讨也不曾停止。

“子恺漫画”缘何后继乏人?在中国社科院文学研究所研究员李兆忠给“澎湃新闻·艺术评论”(www.thepaper.cn)的分析文章看来,这须从画外求答案。

丰子恺绘弘一法师像水墨纸本镜心丰子恺家族收藏

丰子恺

“子恺漫画”诞生于上世纪20年代,风靡中国已将近一个世纪。令人伤感的是:长命百岁的“子恺漫画”如今门庭冷落,后继乏人。

模仿子恺漫画的,其实历来不乏其人,或仅得形似,或落入魔道,真正得丰子恺真传,将其发扬光大的,难见一二。

这让人想起另一位漫画大师张光宇。他与丰子恺年龄相仿,籍贯相近,同样大名鼎鼎,身后的情形却相反:张光宇门下弟子如云,香火不绝。

众所周知,丰子恺不仅是一个艺术创作家,也是一个艺术教育家,诲人不倦,这方面的著作有不少。

于是不得不问:“子恺漫画”缘何后继乏人?

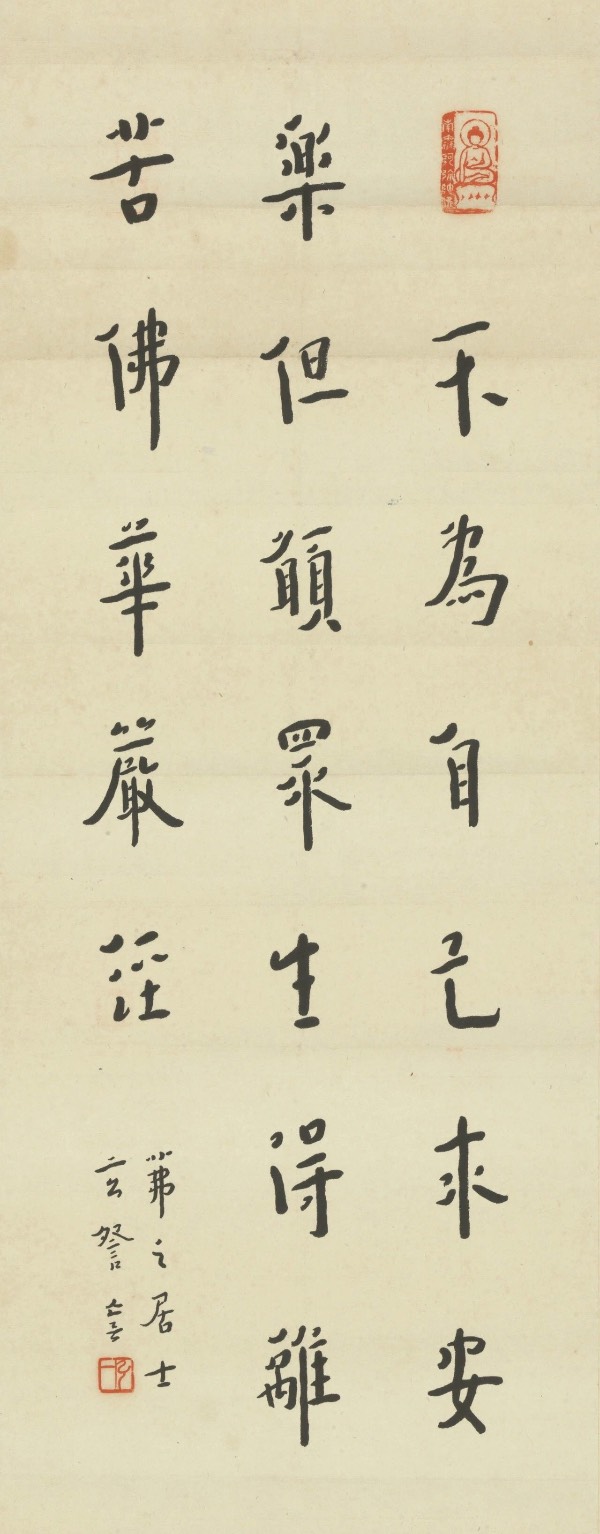

弘一法师行书偈语192×37cm 纸本浙江美术馆藏

这个问题,若是单从画内求解,恐难得要领。因为“子恺漫画”技巧并不复杂,寥寥数笔,直截了当,没有出奇的笔法,没有奇特的构图,没有复杂的造型。

因此必须从画外求答案。

从表面上看,“子恺漫画”直接脱胎于日本画家竹久梦二的漫画,其实只是一个触机。丰子恺从梦二漫画中得到的启示有三,其一是“寥寥数笔”,其二是“诗的意味”,其三是“熔化东西”。这三点,后来成为“子恺漫画”的三大艺术要素。内行知道,“寥寥数笔”、“诗的意味”都是难以把捉的东西,没有相当的艺术悟性,断难驾驭,其艺术重要性自不待言,有了它们的铺垫,“熔化东西”才有意义。

丰子恺是艺术通才,文学、音乐、绘画样样擅长,比较起来,以文学为最。丰子恺的自述显示,他的绘画天才属于平常,学画的经历也不值得夸耀,从摹印《三字经》、《千家诗》的插图,旧人物画谱上的画,放大像片,到临《铅笔画临本》,再到炭笔石膏像写生,都是“依样画葫芦”,缺少天马行空的表现。但这并无大碍,艺术通才的优势,尤其是杰出的文学天赋,可以弥补绘画天才的相对不足。丰子恺文学上过人的才赋,表现在对生命万物的敏锐感悟上,用恩师夏丏尊的话,就是对生活的“咀嚼玩味能力”。谷崎润一郎认为:“任何琐屑轻微的事物,一到他的笔端,就有一种风韵,殊不可思议。”有了这种能力,丰子恺可以随意选择题材,点石成金,达到了“出人意料,入人意中”的境界(叶圣陶对“子恺漫画”的评语)。

子恺随笔

这种艺术感悟的核心,是子恺式的“趣味”。在丰子恺的独特语境中,趣味是一种艺术化的生活方式,一种不可救药的超功利的审美精神需求。丰子恺说得很彻底:“趣味,在我是生活一种重要的养料,其重要几近于面包。”甚至可以发这样的奇论:“我觉得人类不该依疆土而分国,应该依趣味而分国。耶稣、孔子、释迦是同国人。李白、杜甫、莎士比亚、拜伦是同国人。希特勒、墨索里尼、东条英机等是国同人……而我与吉川、谷崎以及其他爱读我文章的人也可说都是同乡。”简直达到了迂腐的程度。据“缘缘堂随笔”之一《塘栖》的描写:从石门湾到杭州,坐火轮、换火车只需两小时,非常方便,丰子恺却不喜欢这种现代交通工具,经常雇一只客船,顺着运河,悠哉游哉地走上两三天,沿途闲眺两岸景色,或挥毫写生,或上岸小酌,其间的种种乐趣,真是妙不可言。往下细究,趣味的根源来自童心。丰子恺对儿童生活的喜爱,对儿童的崇拜,同样到了不可救药的迂腐地步。其中情形,在“子恺漫画”和“缘缘堂随笔”中有大量的生动细致的描写。在丰子恺心目中,儿童就是艺术的化身,儿童世界是审美的世界,儿童生活等于艺术创造。唯其如此,当孩子们长大成人,将被成人实利而冷酷的世界裹挟而去时,丰子恺不胜惆怅,认真写下《送阿宝出黄金时代》那样的凭吊之文,中外文学史上堪称罕见。

《儿童故事》封面丰子恺画儿童书局印行

似乎有点不可思议,趣味至上、迷恋艺术的丰子恺,又是一位佛教信徒,具有深厚的宗教情怀。

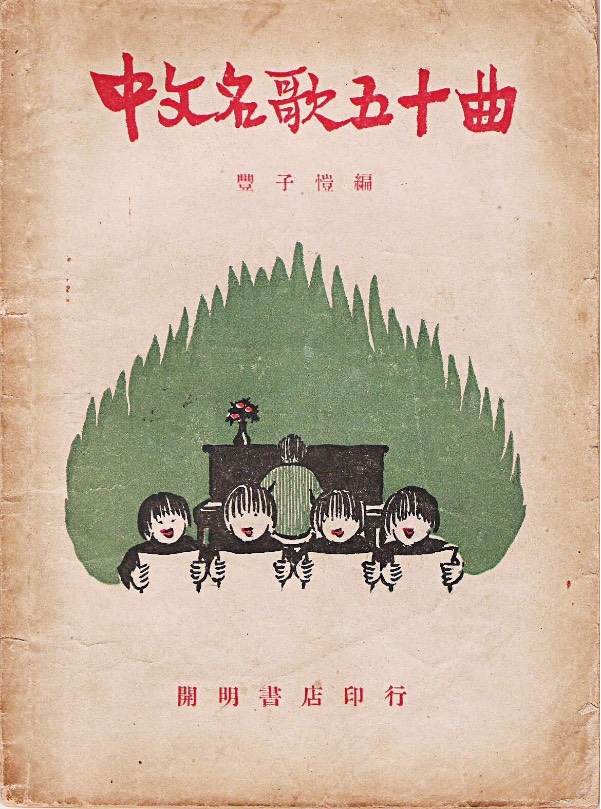

《中文名歌五十曲》 丰子恺编开明书店印行

这种宗教情怀,包含两层内涵:其一,对生命的敬畏,即护生;其二,对“无常”与“有常”的觉悟。

据丰子恺自述,他天生茹素,不食荤腥。随着年龄增长,这种生理习性扩展到精神心理,后来在恩师李叔同的感召下,成为一名居士。而立之年的丰子恺,回忆童年时代养蚕、吃蟹、钓鱼的趣事,总会上升到“杀生”的高度,一面“神往”,一面“忏悔”(见《忆儿时》)。更令人叫绝的是,丰子恺曾虔诚而一本正经地向蚂蚁敬礼。随笔《敬礼》中写到:作者伏案工作时不小心伤了一只蚂蚁,内疚地将它移到一边。间歇中,惊异的发现,另一只蚂蚁拖着受伤的蚂蚁,竭尽全力,往蚁巢撤离,途中两只蚂蚁互相帮助,配合十分默契。此景令丰子恺深深感动,情不自禁站起身来,举手向两只蚂蚁立正敬礼。文中这样写道:“鲁迅先生曾经看见一个黄包车夫的身体高大起来,我现在也如此,忽然看见桌子角上这两只蚂蚁大起来,大得同山一样,终于充塞于天地之间,高不可仰了。”

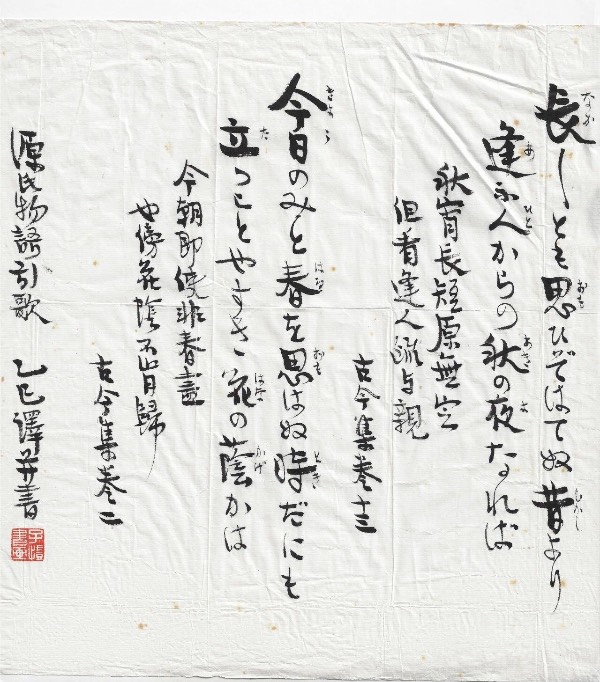

丰子恺源氏物语引歌水墨纸本镜心

毫无疑问,丰子恺的“护生”信仰是彻底的,绝对的,普遍的。这就是为什么当日军大举入侵,中国民众高唱“大刀向鬼子们的头上砍去”的时候,丰子恺仍在提倡那种“没有乡土,国界的界限”的“人类之爱”,提倡“以仁克暴”。其根底,是佛家众生平等的护生理念:“我们的爱,始于家庭,推及朋友,扩大而至于一乡,一邑,一国,一族,以及全人类。再进一步,可以恩及禽兽草木。因为我们同是天生之物。”(见《全人类都是他的家庭》)

丰子恺画作

丰子恺春节小景

或许有人觉得丰子恺太迂腐(俗人看来肯定是迂腐的),然而迂腐中却有深邃的大道理。在风雷激荡,民族矛盾、阶级仇恨纵横交织的大时代,丰子恺的“护生”理念显得不合时宜,因此一再受到讽刺诟病,九死不悔。知名战地记者曹聚仁曾扬言“护生漫画”可以烧毁的时候,性情温和的丰子恺马上起急,连呼“不可不可!”断言“此人没有懂得护生之旨及抗战之意。时过境迁,这种敬畏生命的思想越来越显示出它的价值。尤其是对饱受战乱之苦,阶级斗争之苦,人性严重异化之苦的人来说,丰子恺貌似于迂腐的教诲不啻是一副对症良药。

丰子恺瓜车翻覆纸本30.2x22.7cm 丰子恺家族收藏

丰子恺很小的时候,他就被两个永恒的问号纠缠:从邻家孩子从壁缝里塞进来的一根鸡毛,可以追踪到空间、宇宙的无限,从帐簿上取自《千字文》每句开头一个字的年代编号,可以领悟到时间的神秘(见《两个?》)。这是一个神童对“无常”的先知先觉。然而,丰子恺又相信:世上有无所不知、无所不在的神明,守护着大千世界,一个落水的泥阿福,一根丢弃的树枝手杖,一张烧成灰烬的纸,连同上面的文句,都不会真正消失,世上一切万物,都有它的来龙去脉,记录在造物主的“大帐簿”中(见《大帐簿》)。

1926年,丰子恺(左二)在立达学园教图画。

艺术与宗教(当然是真艺术真宗教),相通于“脱俗”,相通于“赤子之心”。因此,真正的艺术大家,无不具有宗教情怀,同样,真正的宗教大师,无不具有艺术气质。丰子恺一生结二缘,艺术与佛教,构成他精神世界的一体二面,互相渗透,你中有我,我中有你,“子恺漫画”、“缘缘堂随笔”因此而不同凡俗,妙趣横生而法相庄严。正如日本著名汉学家吉川幸次郎评价那样:“我觉得,著者丰子恺,是现代中国最像艺术家的艺术家,这并不是因为他多才多艺,会弹钢琴,作漫画,写随笔的缘故,我所喜欢的,乃是他的像艺术家的真率,对于万物的丰富的爱,和他的气品,气骨。如果在现代要想找寻陶渊明、王维这样的人物,那么,就是他了吧。”(日本版《缘缘堂随笔》译者前言,1941年)诚哉斯言!

丰子恺东风浩荡扶摇直上

若是明眼人,读到此地定有会“原来如此”的顿悟:看似简单的“子恺漫画”,背后竟有如此博大精深的铺垫。回过头来看一看当今的中国画界,这样的画外功,这样的艺术人格,这样的赤子之心,乃至这样的“迂腐”,有几人具备?如果没有,也就不必期待“子恺漫画”后继有人。

丰子恺画作

写到这里,本可打住,却意犹未尽——

“子恺漫画”是一个不可复制的异数,它以单打独斗的方式,与张光宇的漫画,构成中国现代漫画史上两道最亮丽的风景。毫无疑问,它们属于不同的艺术品种,前者是“杂画”(绘画与文学结合),后者是“纯画”(突出绘画视觉本身);前者强调“意味”,后者重视“形式”;前者是自出机杼、一超直入的“素人画”,后者是训练有素、意匠周密的“专业画”;前者功夫在画外,后者功夫在画内;前者不可学,后者可学。

1937年春,丰子恺在缘缘堂二楼书房作画

谨以此文纪念丰子恺先生诞生120周年。

编辑:慕瑜