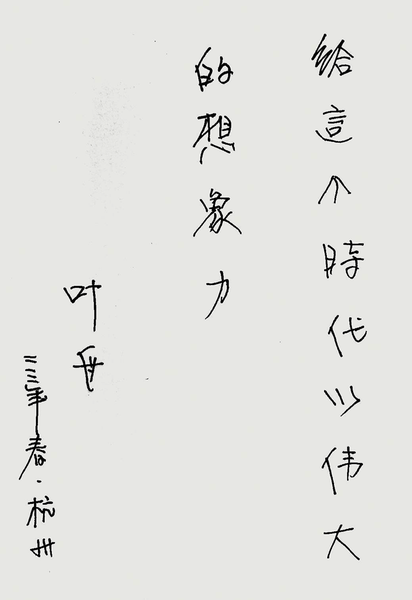

叶舟给《文化艺术报》读者的题词

叶舟,著名诗人、小说家,现任第十三届全国政协委员,中国作家协会第十届全委会委员,甘肃省文联副主席、甘肃省作家协会主席,甘肃日报社叶舟工作室主任。著有短篇小说集《我的帐篷里有平安》《叶舟小说》(上下卷)、《叶舟的小说》《第八个是铜像》《秦尼巴克》《伊帕尔汗》,诗文集《大敦煌》《边疆诗》《叶舟诗选》《敦煌诗经》《引舟如叶》《丝绸之路》《自己的心经》,长篇小说《敦煌本纪》《凉州十八拍》等。

长篇小说《敦煌本纪》获得第十届茅盾文学奖10部提名作品奖(2019)、第四届施耐庵文学奖,短篇小说《我的帐篷里有平安》获得第六届鲁迅文学奖短篇小说奖(2014)。

作品还获得过《人民文学》小说奖、《人民文学》年度诗人奖、《十月》文学奖、《钟山》文学奖,他曾获2019中宣部全国文艺名家暨“四个一批”人才、甘肃省领军人才(第一层次)等多种奖项。多部诗歌和小说作品被译为英语、法语、日语、韩语等语言在海外出版。

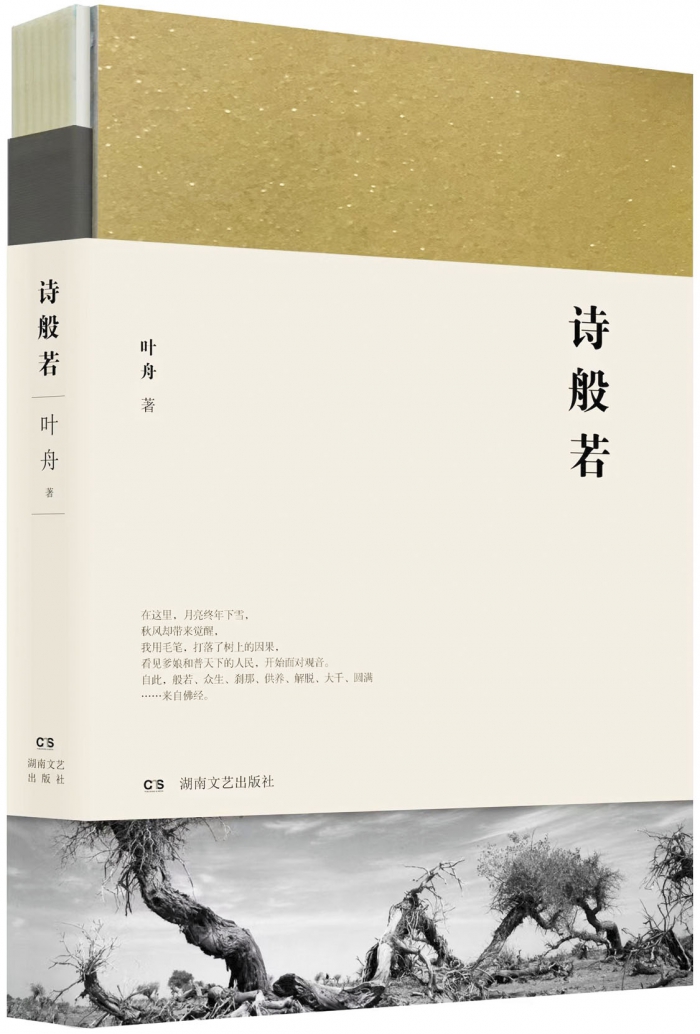

2022年12月由浙江文艺出版社出版的长篇小说《凉州十八拍》,是叶舟历时47个月完成的,全书分上、中、下三卷,共十八章,总计134万字。《凉州十八拍》一经出版,引起广泛关注,被批评界誉为“是一部关于伟大地理和伟大文明的史诗”。2023年4月22日,以“新潮涌动”为主题的第十一届春风悦读榜年度颁奖典礼在浙江杭州举办,叶舟的长篇小说《凉州十八拍》荣获白银奖。

文化艺术报:从《敦煌本纪》到《凉州十八拍》,您对河西走廊这片土地,始终怀有深切热忱的情感。评论家杨建仁说:“如果说《敦煌本纪》是叶舟用文字开凿的一座石窟,那么《凉州十八拍》就是他用心灯供养的一尊大佛。”河西走廊在您心中是一个什么地位?

叶舟:我作为一个写作者,作为甘肃河西走廊、丝绸之路上的一个儿子,我对甘肃和河西走廊的所有热爱、书写、感情,这可能就是我的宿命,是写作的宿命,也是人生的宿命。《凉州十八拍》是写给父亲的一本书,也是本书创作的缘起。我一直想在前面一张雪白的纸上写一行字,献给我的父亲,结果我写到一半的时候他就不在了,心里很悲怆。我没有那么矫情地写“献给我的父亲大人”,我就说“父亲生前改编的《凉州宝卷》”。《凉州十八拍》是献给故乡凉州、献给伟大的河西走廊的一部书。

文化艺术报:4月15日到18日,“十八少年下凉州·与叶舟同行”大型文学寻根之旅由您带领来自北京大学、复旦大学、南京大学等多所高校的18名文学博士生,从兰州到武威,感受小说和当下重叠的凉州古城。这次“文学寻根之旅”,对您有什么意义?

叶舟:我虽然祖籍在武威,但是没有多久在武威生活的经历,我用了将近4年的时间写完了版面字数134万字的长篇小说《凉州十八拍》,此时此刻,我就像一个学生答完了试卷。我一个人其实很胆怯,我不敢拿着这本书独自一人走进凉州,所以我找了“十八少年”陪我来,他们来给我助威,他们来给我站台,他们来替我撑腰打气。

对我的伙伴来讲,很多的朋友,包括十八少年、出版方的朋友、杂志社的朋友、媒体的朋友,他们许多人是第一次进入河西走廊,第一次进入凉州这一片伟大的绿洲。我忽然想起英国诗人兰德的一首诗,“我不和人争斗,因为没有人值得我斗,我爱自然,其次我爱艺术。我在生命的火前温暖我的双手,一旦生命的火消失,我将悄然长逝。”其实,凉州对我来讲可能就是此生的一堆火,让我来烤双手,让我来温暖此生。

文化艺术报:您早年以写诗闻名,后来写小说,短篇小说《我的帐篷里有平安》,获得第六届鲁迅文学奖短篇小说奖。2018年您的首部长篇小说《敦煌本纪》出版,入围第十届茅盾文学奖,评论家张莉认为:“《敦煌本纪》是当代长篇小说创作的惊喜,这是小说家叶舟历时经年之作,百万字书写的敦煌,雄浑辽阔,惊心动魄,那里埋藏着属于我们的西部精神,一种令人惊异的少年中国气。”从您19岁写下第一首关于敦煌的诗开始,是敦煌给您提供着源源不断的灵感和素材?

叶舟:记得第一次在图书馆看到一本关于敦煌的画册,图文并茂,让我非常神往。壁画神秘莫测,关于敦煌的歌谣、歇后语也非常有意思。现在回想,可能最重要的就是“敦煌”这两个字。我特别迷恋这个词,也痴迷于它的发音。敦、煌,每次发音就感觉好像有遥远的回声。念大学时,母亲每周给我5块钱,在学生中是富裕的,加上学校每个月发20.5元,我拿着这些钱买书、往河西走廊跑,就像野孩子一样,好像总有一种神秘的力量在吸引我。

2000年春节,因报社采访任务前往敦煌。正值大年初一,闲来无事的我独自徘徊在宕泉河两岸,凝望着莫高窟。天地之间仿佛万籁俱寂,

一层层叠加上去的佛窟就好像横亘在天地间的一本大书。刹那间,我下定决心,一定要用一部长篇巨著报答敦煌这座精神家园。年少时的写作充满奇幻的想象,欠缺人生社会经历,但想象力饱满。早期我写诗为主,但大二就在著名的文学刊物发表了小说,只不过那时我更侧重诗歌。我写了很多关于青藏高原的诗歌,跑遍了大半个新疆,还写了很多黄土高原的作品,而三大高原的中心就是敦煌,所以我常说:敦煌是我诗歌的首都。

文学是有版图的,作家所有的想象驰骋和表述,也有自己的疆土。好作家能在文字中建立自己的王国,有属于自己语言的穹顶。对我来说,整个丝绸之路就像强劲的脊椎贯穿在我的文学王国,将我的所有想象支撑起来,支撑起我的诗歌、散文和现在的《敦煌本纪》。

此前所有的诗歌写作,培养了我对语言的敏感,组成了属于叶舟的词汇表,这是基础材料,形成我的腔调和美学。之前的所有中短篇小说,培养了我的叙事能力。

之前所有的写作,都是给《敦煌本纪》做的铺垫,语言、经验、想象、细节全部准备好。就好比你要盖房子,总要先把石头准备好,打好地基,搭好梁子,再一块块砖砌上去。

文化艺术报:您谈到了《凉州十八拍》是一本献给父亲的书,您父亲是怎样一个人,他对您的创作有何影响?

叶舟:写完《敦煌本纪》,我都已经把《凉州十八拍》的故事构思好了,但因为我对敦煌周边的几个地点还不太确定,就跟朋友们又去了一趟。不料那一日,我接到了父亲一个电话,就是这个电话,就此改变了我的写作方向。

因为进入祁连山里考察,干脆没有信号,失联了多日,在电话那头,父亲先是很紧张地问我在干嘛,得知实情后,他嘱咐我注意安全,还说:“我肯定打扰你了,抱歉。”我感觉不大对劲,还发现他有些气短,便赶紧回到了兰州。第一眼看到父亲时,我就意识到一个人的衰老不是一个过程,而是一刹那的事情。

我父亲是甘肃武威人,二十几岁只身来到了兰州,安家落户,自此很少再回家乡,但他一辈子乡音未改。我曾经许诺要给他写一部关于家乡的书,他很期待。《敦煌本纪》出来后他还问过我,你怎么写的是敦煌呢,河西走廊的第一站不是凉州吗?那天看着父亲插上了氧气管,我突然间决定要把我手头所有敦煌题材的写作计划都束之高阁。我必须抓紧时间,首先为父亲写一本书。真的,我有了一种跟生命赛跑的感觉,在接下来的47个月中,我几乎马不停蹄,甚至没能歇息过哪怕一天。写作必须有一种纪律,强大而刻板的纪律,宁可十年不将军,不可一日不拱卒。在交出书稿的时候,差不多4年时间过去了,我等于又读完了一个本科,真是悲欣交集,感慨良多啊。出现气短后,父亲每天夜里总要起来好几次,长时间地吸氧,我和弟弟妹妹换班守着他。轮到了我,晚上10点多照顾他歇息后,我却怎么也睡不着,我就开个小台灯悄悄地翻阅资料。有一天我听到他问,你在看什么东西?我说,我在看凉州史料,还有些不大明白的地方。

这以后,父亲在夜晚吸氧的时间就变成了一个特别的契机。我总是问这问那,大到过往的历史,小到他幼年时的饮食、服饰、方言、村庄的规模、各个家门的情况,等等。上了年纪的人,可能对眼前的事情记不住,但对过去的事却记得比谁都清楚。有天深夜,父亲忽然拔掉了鼻管,对我说了四句他自己整理的《凉州宝卷》:天凭日月,人凭心,/秤杆凭的定盘星;/佛凭香火,官凭印,/江山凭的是忠义。我当即被这样惊世骇俗的句子给镇住了,赶紧抄在了纸上,我知道自己抓住了那一根线头,找见了整个故事的腔调,也摸到了将来《凉州十八拍》的心跳与核心要义。这是父亲的加持,更是凉州的赐予。

但悲哀的是,2020年7月20日,父亲还是走了,他没能等到这本书的面世,我恍惚成了孤儿,这部书也成了孤儿,无人认领。在成书的时候,我特地腾出了一页雪白的纸,将父亲整理的那四句话印在了扉页上,心香泪洒,策励自己。今年除夕的早上,我在父亲的墓前敬献了一套书,我终于兑现了当初对他的承诺。我想,每一本书都有自己的使命,无论作者出于什么样的意志去写这本书,冥冥之中真的有一种深情主义的东西存在。

文化艺术报:您从什么时候开始想当作家的?

叶舟:我打小就想当作家。1978年,我考上了甘肃省最好的中学兰州一中。本来我的数学成绩也挺好,但上了初中以后,我对数理化就没了兴趣。当时我的语文老师是一位60多岁返聘回来的老太太,姓郭,郭淑慧老师,沈阳人,她的语文课讲得可好了。刚开学,我就写了两篇满分的作文,她就领着我去别的班上朗读,在秋天烟雨迷蒙的校园里,从一个教室出来,再去另一个教室。如果下一篇写得好,依然是这样,那种温馨而清贫的画面,就像老奶奶领着孙子在周游列国一般。当时我就觉得,我的作文好得不得了,虚荣心爆棚,也隐约地产生了想当作家的念头。上了高中,我幸运地遇见了特级教师李自功先生,这个念头便越发地强烈了。我怀念两位老人家,我知道这就是一种恩养。

1984年,我考上了西北师大中文系,就读于汉语言文学专业,开始拼命阅读各种文学作品,和伙伴们一起办诗社、办诗刊。我大一就发表了第一组诗歌,大二发表了第一个短篇,那篇小说还发在了《作家》杂志上,让我的虚荣心再次爆棚。因为前面有史铁生、王蒙,后面则是韩少功、张承志,我一个在校大学生的处女作放在里面,这肯定是一种无上的加持,况且还得到了一百多块的稿酬,那时我一个月的生活费才20.5元。真的,少年是需要鼓舞的,也因为这段经历吧,后来我做老师,做媒体,但从来也没有放弃过写作。

文化艺术报:河西走廊给您带来了怎样的文学滋养?

叶舟:我以前写过一组诗,指认祁连山就是一根思想的脊椎,贯穿了西北腹地,挂起了一片高迥的大陆。其实,祁连山北麓的这一条河西走廊,也像脊椎一般,统摄了我的全部写作。恰恰是在对这一条漫长且伟大的精神之路的追逐与书写中,我形成了自己的文学疆域、文学版图,也构筑了自己的词汇表。无论是前期的诗歌和散文,还是现如今的《敦煌本纪》《凉州十八拍》,莫不如此。

说真的,一旦谈到河西走廊,我就立刻热血沸腾,乌鞘岭、古浪、凉州、武威、山丹、焉支山、甘州、张掖、肃州、酒泉、嘉峪关、沙州、敦煌、阳关和玉门关……这些青铜质地的名字,几乎全是伟大而古老的文化密码,它们就像琴键一般,哪怕我念叨起来,都觉得古风扑面,神圣无比。

文化艺术报:您出生在兰州,您的文学地理似乎都在凉州,在河西走廊,兰州是一个怎样的城市?

叶舟:我出生在兰州一只船街道,它并不长,也不宽,隐身于兰州城内。

我从小就生活在黄河上游,生活在兰州这座重要的水陆码头上。1877年,当德国地理学家费迪南·冯·李希霍芬男爵在他的《中国》一书中首次发明了“丝绸之路”这个名词,并被世界广泛认可后,横亘于亚洲腹地深处的这一条天路,仿佛抖落了身上的灰尘,露出了它清晰的骨骼,以及斑斓的历史。巧合的是,我所在的兰州城,恰恰就位于丝绸之路境内,它被黄土高原和青藏高原所簇拥,东望长安,向西又毗邻着河西走廊这一条著名的孔道。如果说,写作是一种宿命的话,那么兰州及河西走廊就是我的文学版图之一,也是我的文学疆土,我的长篇小说《敦煌本纪》和《凉州十八拍》就发生在这里。

用一个比喻的说法,我站在兰州这一座水陆码头的瞭望塔上,可以望断千年,看尽春秋。在这里,不仅有大河东去、佛法西来的遗址,不仅有民族融合、各美其美的传说,不仅有语言共生、和平遍地的光阴,即便在如今的日常生活中,仍旧有着丝绸之路这一条伟大的通道,给予我们这个国家的慷慨馈赠。我以前撰写过一部纪录片的解说词,描述从丝绸之路上涌入中国内地的瓜果与蔬菜,便是东西方文明交流的一种例证。比如,从先秦到两晋,我们接纳了小麦、大麦、高粱这样的粮食作物,接纳了藕、萝卜、胡瓜、胡桃、胡椒、蚕豆、芋头、香菜、豌豆和茄子这样的蔬菜,接纳了生姜、大蒜这样的调味品。从唐朝至元朝,我们又迎接了丝瓜、莴笋、菠菜、胡萝卜这样的蔬菜,迎接了西瓜、无花果、香蕉这样的水果。从明朝到清朝,我们拥抱了红薯、花生、向日葵、烟叶这样的作物,拥抱了辣椒、西红柿、土豆、南瓜、洋葱、洋白菜、西葫芦、菜心这样的蔬菜,拥抱了苹果、菠萝、草莓这样甘甜的水果。真是难以想象,假如剔除了以上这些活色生香、琳琅满目的果蔬品种,我们的餐桌上该有多么单调,我们中国人的味觉该有多么寡淡,我们的诗歌和戏文中将会丧失多少清香的气息。但是不,人类的文明与交流,驱遣着这些植物大军一路东进,翻山越岭,服属了这一方水土,进入了我们的田野与胃囊,养育了我们的昨天和今天,构成了日常生活的一部分。

文化艺术报:您出生的街道一只船,听上去很有诗意,您的笔名与此有关吗?

叶舟:自小,我们就生活在父亲单位的家属院里,几十户人家乌泱泱的,构成了一个小社会。这个家属院位于兰州大学大门对面的一条街道上,街道名叫“一只船”,绿柳荫蔽,古风盎然,距离黄河也不过四五里地。我上初二时,黄河发过一次大水,洪水漫延到了兰大附近,可见这个地名颇有来历,而我当时却一无所知。工作之后,大概是在1998年,我供职于一家都市报社,偶然看见当地的一家机构发布的告示,他们决定拍卖兰州城内几条街道的命名权,一只船街道赫然在列。这下子我就急了,我感觉一辆疯狂的铲车正在驶来,不仅要铲除这条街的面貌与记忆,它还会让“叶舟”这个名字变成无源之水、无本之木,我岂能坐以待毙、善罢甘休?在那个夏天,我骑着一辆自行车,泡图书馆,走访古稀老人和土著居民,在档案馆里查找旧资料,做足了功课,并发挥了一名小说作者的专长,开始撰写系列文章,向他们讲述一只船街道的前世今生。

我讲了这样一个故事:其实,一只船街道跟大名鼎鼎的左宗棠有关,历经了百年风云,其来有自。想当年,这位朝廷的股肱之臣抬棺西行,入疆平叛,率领大军路过兰州城时,就驻扎在东门外的一片乱坟岗子上,补充给养,昼夜操演。后来,随着前方战事的不断扩大,阵亡将士的遗骸被一批一批地输送下来,又无法及时地运回湖湘入殓,只好暂厝在兰州城的东门外,渐成规模,号称“义园”,类似于现在的烈士陵园。义园周围有重兵把守,擅入者斩,而在中心地带建起了一艘巨大的帆船,船尾靠近黄河水,船头则朝向了南方的故乡,不言而喻。在这里,白天有香火,入夜之后便会升起一盏明亮的桅灯,仿佛在引魂,不至于让那些亡灵迷失,落魄他乡。久而久之,本地的土著居民前往义园跟官兵们做小买卖时,一般会遥指着那一艘木质帆船,称其为“一只船”。我的文章发表之后,有关部门也是从善如流,采纳了这一建议,保留下了“一只船街道”这个地名,让我的“脐带”迄今犹在。吊诡的是,时隔多年之后,有几家影视公司来拍摄这条街道的传奇,他们从网上扒下了我的文章,直接当作了解说词,但没有一个人当面采访过我,这至少是他们的损失。因为在我的父母搬离这里时,我特地撬下了那一块老旧的铁皮门牌,保存至今,上面的地址是:兰州市一只船北街108号。

相比我写过几本书、几行诗,我觉得自己干过的最漂亮的事情,就是捍卫了一条街道的历史,同时也保住了“叶舟”这个名字,谢天谢地。

文化艺术报:您在《甘肃日报》工作多年,媒体工作的经历对您的写作有什么影响?

叶舟:曾经有整整6年的时间,我一直在埋头办报,心无旁骛,没写过一篇小说,甚至没写过一行诗,简直到了身心分裂的地步。我知道,世界上或许并不需要我这样一个新闻编辑,但它可能需要像我这样一个诗人、一个小说家去干点什么,干点正事。仰赖于甘肃日报社的善待和礼遇,为我成立了“叶舟工作室”,让我一直在从事文学创作,几乎没有任何的干扰,我心存感激。

在我看来,新闻结束的地方才是文学的起点,哪怕是一条简短的社会新闻,其中都包含着足够多的文学元素。新闻是喧哗的、表象的、站在前台的,而文学需要刺破那一张报纸,去究问事件背后的纹理、轨迹与世道人心,后者可能更有力量,也更有说服力,这也是我的兴趣所在。我虽然离开了新闻一线,但这一段经历教会了我对这个时代、对整个社会的热情与敏感,当然也不乏剖析和怀疑的能力。一个人在年轻的时候有过一段新闻生涯,想必也是一件幸事。

文化艺术报:《凉州十八拍》以《赵氏孤儿》为引子,有一个救孤的内核,通篇展现的是义,兄弟朋友之间的小义,慢慢演变成了救亡之义。这部作品有没有故事原型?

叶舟:坦率地讲,没有故事原型,这完全是我虚构出来的,但是一定要追溯源头的话,我想恐怕也来自于父辈们的生活。我父亲这一辈兄弟三人,他最小,两个哥哥都是一米八几的汉子,高鼻深目,肩背宽厚。小时候,两位伯父来兰州城看望我们全家时,我惊讶地发现,这三兄弟点灯鏖战,一边饮酒,一边谈论凉州往事,那种神秘的方言虽然令人费解,但又让我觉得他们来自《三侠五义》和《说岳全传》这样的连环画册,这是“义”的最初启蒙。

《凉州十八拍》里“救孤”的故事貌似有两个层面,一个是北疆贩马集团续门被满门抄斩,但主人的遗孤被5名忠仆救了下来。这些义士一路躲避追杀,南下进入了武威城。只为了少主子能活下来,在十几年的光阴中,他们隐姓埋名,忍辱负重。另一个层面,待这个孤儿长大成人后,他又去救别的孤儿,去拯救沦落在险境当中的红军,也就是西路军战士。实际上,那时的中国也形同一个“孤儿”,内战频仍,山河破碎,民心瓦裂,急需要一种不畏死、不屈服的少年精神,去收拾残局,去重振魂魄。这个故事当中频繁出现了一个切口,问这个孤儿原本姓什么。回答说,姓续。什么续?答复说:续命的续,续香火的续。 —— 我以为,这才是《凉州十八拍》真正的精神底色,也是整个故事的主轴。

其实,《凉州十八拍》的叙事是相互缠绕的,它总共有三条线索,一条就是前面说到的徐惊白的孤儿身世,以及他的成长与觉醒,另一条则是徐惊白的姐夫顾山农,在那个山河动荡的大时代面前,他凭着一己之力,苦苦经营着贯通河西一线的贸易保价局,但是在暗中又拼命守护着河西走廊自汉代以来最大的机密——铜奔马,不愿意让它被军阀集团和地方势力所掠夺,进而戕害百姓,糜烂西北。然而,顾山农的隐忍与保守,让他走向了弟弟徐惊白的反面,这是大浪淘沙的必然结果。第三条线索是河西走廊境内重要的历史人物与边地传说,诸如鸠摩罗什、罗什塔、萨班渠、左公柳等等,也都被我有机地融入到了小说当中,尤其是古典名曲《胡笳十八拍》奠定了整部书的架构,让这个故事飞扬了起来。

文化艺术报:《凉州十八拍》这部作品的现实意义是什么?

叶舟:我认为,自古以来,河西走廊就是我们这个国家的心腹地带,它不仅仅提供了一种地理上的战略纵深,而且还提供了一种文化的纵深、思想的纵深。寻龙问穴,爬梳历史,我们这个民族最初的精神原点其实就是从这个方向上获得的,我们的边塞诗,我们的英雄主义和浪漫主义,我们少年时代的目光,概出于此。我曾经写过一篇散文《何为丝绸之路——以河西走廊为例》,我说当时对整个西北边疆的经略其实有两个集团,一个是军事集团,另一个则是文人集团。在军队收复山河之后,文人们就跟了上去,像李白、高适、王昌龄、王之涣、岑参、王翰这样的诗人开始为这片大地贴上标签,他们用诗歌给每一座山冈、每一条河流、每一块绿洲命名。我想说的是,中国人的精神原乡也在这里,开疆拓土的边塞诗恐怕也只有在这样的壮烈风景中才能写就。

但是,因为众所周知的原因,这一片疆域渐渐地板结了、荒凉了、天远地偏了,成了不毛之地,成了一块生锈的地带,无论从精神还是意志上来讲。我写过大量的诗歌,包括后来的长篇小说《敦煌本纪》和《凉州十八拍》,我渴望用自己的这一支笔去除锈,对,就是除锈。

文化艺术报:从《敦煌本纪》到《凉州十八拍》,您塑造了一批充满阳光朝气的少年,他们代表了新时代的凉州文化和希望?

叶舟:在早年报章上的一篇专栏文章里,我发现了“锈带”这个词。所谓锈,不仅仅是地理上的,还指向了政治、文化和经济,还包括人心和偏见。我撒出了这一群少年,用他们的血勇之情,用他们的无畏和果敢,去清除这些锈迹,把这一片锈带重新擦亮,让丝绸之路重新闪光;另外一层意思,除了赵氏孤儿这种忠贞果敢、赴死勇毅之外,我其实更想谈的是,我们需要重新去擦掉人们心中的锈迹。让路途畅通只有贸易和交流。有一句话说“通则不痛,痛则不通”,就跟人的血管一样,这条丝绸之路必须打通,让它呼吸顺畅、长风浩荡起来。在小说里,其实就是为民族寻找一个巨大的后方——战略的后方,文化的后方,思想的后方。

文化艺术报:很多作家都有特别的嗜好,譬如王祥夫的墨镜,您和弋舟的帽子。帽子对您有特殊的意义吗?

叶舟:其实你不知道我戴帽子的时候心里有多痛苦,我之所以戴帽子是因为头部受过伤,我多想做一个长发飘飘的少年,但是现实磕磕绊绊,这种擦伤太多了。而文学是干什么的?文学是来修复的,不管是对狭义上个人身体的修复、生命的修复,还是对广义上文明的修复、文化的修复,文学就是起到这个伟大的功效。这一点,孔圣人可以作证,日光可以作证。

文化艺术报:您的业余生活是怎样的?还有其他的兴趣爱好吗?

叶舟:我其实是一个在日常生活中很单调的人,除了白天写作,最喜欢的就是读帖、临帖,练习毛笔字,酒量在三四两左右,有三十年的烟龄。

文化艺术网-文化艺术报全媒体记者 赵命可

(本专栏图片由受访者提供)

编辑:煜辰