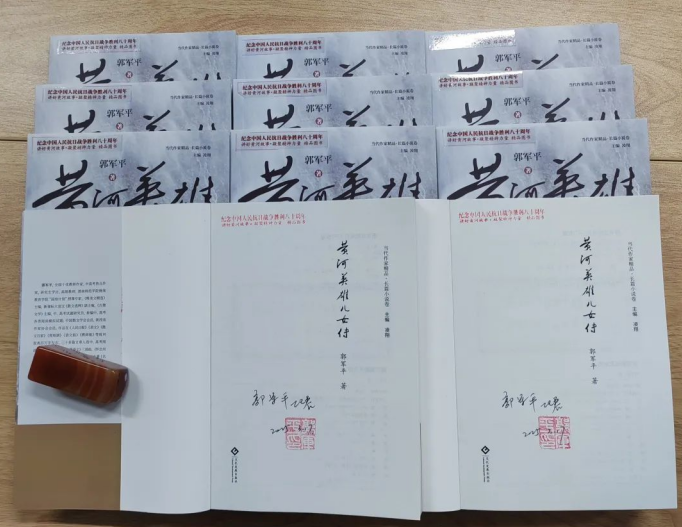

由陕西省渭南市澄城县作家协会副主席郭军平创作的表现陕西冷娃铁血抗战精神的长篇小说《黄河英雄儿女传》,以其磅礴的历史视野、鲜活的人物群像和激昂的民族叙事,重新点燃了读者对抗战文学的关注。这部作品不仅填补了陕军抗战题材的文学空白,更以诗性的笔触重构了黄河儿女的精神图谱,成为当代文学中一曲荡气回肠的“冷娃赞歌”。

一、历史空白与文学使命的填补

《黄河英雄儿女传》的创作源于作者对陕军抗战史实的浓烈责任感。正如陕西省作家协会主席贾平凹所言““表现陕西冷娃抗战,写得生动活泼,填补了陕军抗战的历史空白,是很有价值的,值得一读”。

长期以来,中条山战役多聚焦于国民党军队后期的大溃败(1941年5月),而忽视了陕军铁血守卫中条山以付出两万三千人的代价击毙日军两万余人的辉煌战绩(1938年7月—1941年3月)。郭军平独辟蹊径,将笔触伸向国共合作背景下中国共产党领导的民间抗日力量与陕军冷娃的浴血奋战。小说通过“夜袭风陵渡”“蒲赵大捷”等战役的细腻铺陈,揭示了陕军以血肉之躯筑起黄河防线的历史真相,还原了“三万陕军东渡黄河”的壮烈史诗。这种对历史细节的深入挖掘,不仅回应了陈忠实生前对陕军抗战书写的呼吁,更以文学之力完成了对民族记忆的修复。

二、展现陕西冷娃群像:从地域符号到精神图腾

“陕西冷娃”作为小说的核心意象,被赋予了多重维度的诠释。主人公郭飞的形象堪称典型,从狙击手到团长的成长轨迹中,既展现出陕西汉子“冷”的倔强与血性,比如他单枪匹马狙杀几十个日寇的惊险场景让人热血沸腾;又透露出陕西“娃”的赤诚与诗意,比如在战隙期间吟诵边塞诗的文人情怀。这种刚柔并济的塑造,突破了传统抗战英雄的脸谱化模式。而韩诚兄妹从书香门第到抗日先锋的蜕变,风尘女子“赛贵妃”在民族大义前的傲骨铮铮,则共同构成了冷娃精神的多元光谱。

作者尤其注重人物关系的张力设计:国共将领郭飞团长与叶政委的默契配合、郭飞与韩晓梅“家国同构”的爱情,既暗合历史真实,又赋予文本以浪漫主义的诗性光辉。

三、叙事艺术的突破与创新

在艺术表现上,小说实现了三重突破:

(一)时空交错的史诗架构

以中条山战役为经线,穿插蒲州古城的历史文脉,如《帝王世纪》中尧舜故都的引用,将战争叙事嵌入黄河文明的宏大坐标系,使地域抗战升华为民族精神的隐喻。

(二)虚实相生的语言美学

郭军平善用“子弹如流星”“炮弹火光隐现”等动态比喻渲染战场氛围,又通过蒲州梆子的悲怆唱腔、万固寺的禅意山水,构建起刚烈与柔美并存的美学意境。这种诗化语言与战争暴烈的反差,形成了独特的艺术张力。

(三)多声部的历史观照

不同于传统抗战文学的单一视角,小说既描写陕南游击队的敌后斗争,也客观呈现国民党军队在风陵渡战役中的战术贡献。这种超越意识形态分野的叙事立场,体现了对历史复杂性的深刻认知。

四、解析“黄河意象”的当代价值

小说以中华母亲河黄河为主线,黄河不仅是地理屏障,更是民族精神的载体。郭军平通过“黄河咆哮”与“中条腾跃”的意象并置,将冷娃的个体命运与民族存亡紧密勾连,如李忠牺牲时化身为“义薄云天的关云长”,韩诚兄妹守护的蒲州古城在战火中巍然屹立,这些浪漫主义笔法实则是中华文明韧性的诗意写照。在当下文化自信建设的语境中,这种对黄河文化的深度开掘,恰与“讲好黄河故事”的时代命题形成共振。

五、冷娃精神的当代回响

《黄河英雄儿女传》的再度走红,绝非偶然。它既是对“娱乐至死”时代的精神反驳,也是对集体记忆的深情召唤。当郭军平用三年心血将散落民间的英雄传说编织成文学丰碑时,他完成的不仅是一部小说的创作,更是一场跨越时空的精神东征,正如陕军当年用血肉守卫黄河。

今天的文学陕军正以笔为旗,在文化战场上延续着冷娃的热血与荣光。这部作品提醒我们:民族精神的传承,既需要历史的铁血证言,更需要文学的诗性烛照。