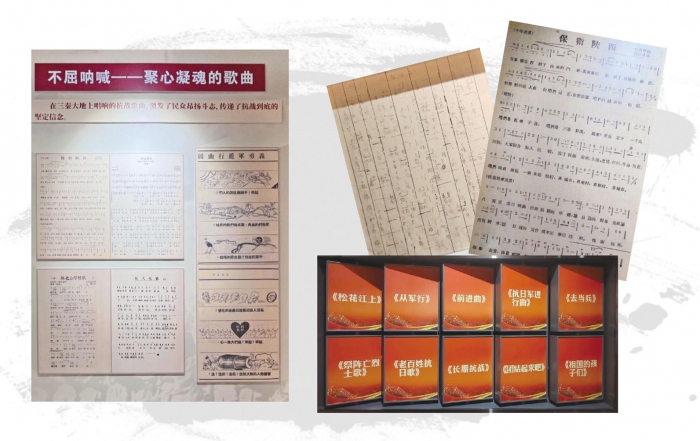

陕西省档案馆展出的抗战歌曲相关资料 成艳妮/摄

“一首抗战歌曲能抵得上两个师的兵力!毛泽东主席曾经这样评价这首歌。”日前,在陕西省档案馆举办的《历史转折——中国共产党领导全民族抗战》档案专题展上,来自西安邮电大学的志愿者讲解员王星辰正在向观众介绍《松花江上》这首歌曲。

在中国人民抗日战争的历史长卷中,抗战歌曲是极具穿透力的精神符号。彼时,一批音乐工作者将中国共产党的抗战理念、人民群众团结的呼声、战士们征战沙场的英雄气概,谱写成一首首感人肺腑、凝聚人心、鼓舞斗志的歌曲。直到数十年后,这批凝聚着时代记忆和民族情感的歌曲依然没有被人们遗忘,《松花江上》《抗大校歌》《保卫陕西》《陕北公学校歌》《保卫黄河》……这些传遍整个神州大地的抗战歌曲,不仅是当年战争烽火中激励人心、鼓舞士气的“音乐传单”,在和平的今天,依然是凝聚人心、催人奋进的历史回声。

《松花江上》:故乡的悲歌与抗争的号角

“我的家在东北松花江上,那里有森林煤矿,还有那满山遍野的大豆高粱……”这首流淌在无数中国人血液里的《松花江上》,其哀婉壮烈的旋律,早已成为民族苦难与抗争的象征。

1931年,“九一八”的炮火撕裂了东北的天空,百万同胞背井离乡,涌向关内。1936年夏,张寒晖受中国共产党派遣,到西安开展统战工作,经时任西安省立第二中学国文教员的刘尚达推荐应聘为该校国文教员,兼任课余剧团“斧头剧社”的导演。

在西安工作期间,张寒晖常到西安北城门外的东北难民生活集中的地区走访,与东北军的官兵和家属攀谈,一方面宣传抗日政策方针,一方面倾听他们控诉日本侵略者的罪行,倾听他们对故土的切切思念和对侵略者的切齿痛恨。张寒晖日思夜想,心潮难平,眼前那片黑土地,那条松花江,仿佛在向他招手……

创作的冲动喷薄而出。“我的家在东北松花江上,那里有森林煤矿,还有那满山遍野的大豆高粱。我的家在东北松花江上,那里有我的同胞,还有那衰老的爹娘……”发自肺腑的词句自然流淌。然而,如何为这锥心之痛配上旋律?他想起了家乡河北定县秧歌中那如泣如诉的“大悲调”。

身边没有乐器,张寒晖就敲着桌子打节拍,反复琢磨哼唱。东北军民的悲痛、叹息、思念,都化作音符,在他脑海里萦绕。1936年11月,一首承载着千万流亡者心声的《松花江上》诞生了。

歌曲先在张寒晖执教的西安省立第二中学师生中传唱,悲怆的力量瞬间击中了人们的心房,教室外聚集起层层听众。之后张寒晖把这首歌教给群众演唱,并带领学生和群众走上西安的城墙、街头,将这首泣血的歌曲唱给更多人听。歌声如燎原之火,迅速在西安的东北军官兵和难民中传唱开来,汇成一片悲愤的海洋。

《松花江上》远不只是一曲悲歌,它更成了凝聚人心、点燃抗争怒火的战略武器。1936年12月9日,为纪念北平“一二·九”运动一周年,西安的爱国学生发起大规模请愿游行,要求蒋介石起兵抗日。蒋介石闻讯立即下令派兵堵截,且扬言“格杀勿论”。为避免学生流血牺牲,张学良驱车追赶到西安东郊十里铺,向学生们发表讲话,劝导他们不要去临潼蒋介石处。这时,学生们激奋高昂地齐唱《松花江上》,张学良听后十分动容,答应学生们“用事实答复”。三天后,“西安事变”爆发。待“西安事变”和平解决以后,东北军东调,这首歌曲传播至江、浙、皖广大地区,并迅速唱遍全国。毛泽东曾经给予这首歌曲高度的评价:“一首抗战歌曲抵得上两个师的兵力!”

张寒晖曾执教的西安省立第二中学,是今天陕西师范大学附属中学的前身。校园里,张寒晖的雕像静静伫立。雕像一侧镌刻着《松花江上》的歌词,另一侧铭刻着他的人生箴言:“作人不易,唯是是宗”。年复一年,新生入学时,《松花江上》的旋律总会响起;“九一八”警钟长鸣日,师生们同样会用歌声告慰先辈。历史从未忘却,那源自松花江畔的悲壮与不屈,将永远在血脉中流淌,在歌声中传承。

《保卫陕西》:三秦大地不屈的战歌

“日本强盗打到了陕西的门前,黄河两岸都成了抗战的前线……八百里秦川到处燃起抗战的烽烟,让日寇的鲜血染红遍泾渭河水;让日寇的尸骨飞不出华岳终南。保卫陕西,保卫长安,拼着头颅、热血,保卫我们的河山!”

1938年3月,日本侵略者的铁蹄踏破太原,直逼陕西东大门潼关,整个西北笼罩在战争的阴云之下,中共陕西省委号召军民奋起抵抗。此时,慷慨激昂的战歌《保卫陕西》如同惊雷响彻三秦大地,点燃万千儿女心中的热血和斗志。这首由中共陕西省委机关刊物《西北》在当年9月刊发的歌曲,成为那个烽火年代嘹亮的战斗号角。

歌曲的诞生,源于山河破碎的切肤之痛。词作者是当时陕北公学校长成仿吾。这位早年留学海外、精通多国语言的教育家,此刻的心与三秦父老紧紧相连。他饱含悲愤与决绝,把心中的怒吼化作歌词:“咱们是炎黄子孙,咱们是三秦好汉,起来,男女老少!”“为了保卫家乡、土地、老婆、娃娃、生命财产,咱们排成队伍一起拿起枪杆,在城市、在乡村!”

为这热血文字赋予灵魂旋律的,是时任鲁迅艺术学院音乐系主任、著名作曲家吕骥。他谱写的乐曲雄浑激越、铿锵有力,完美呼应了歌词中同仇敌忾、誓死保卫家园的磅礴气势。一位是桃李满天下的革命教育家,一位是激情澎湃的音乐家,在民族危亡的紧要关头,以杰出的才华和激荡的民族情感共同催生出这首不朽的战歌。它既是一篇激昂的战斗檄文,也是一篇令人热血沸腾的动员令。

这样的创作热忱并非孤例。在延安,用歌声唤醒民族斗志已成为文艺工作者们的共同使命。1937年,清凉山一座不起眼的窑洞里,成仿吾激情澎湃,文思泉涌,在摇曳的油灯下,他仿佛看到了承载着祖国未来的青年们一批批来到陕北公学接受抗战的革命教育,写下了《陕北公学校歌》。同年,由凯丰作词、吕骥作曲的中国人民抗日军事政治大学(以下简称“抗大”)校歌诞生,歌曲旨在激励抗大学员努力学习,肩负起抗日救国的责任。这首歌从抗大校园开始唱响,随着抗大毕业生的足迹迅速传遍延安,开始在抗日前线不断扩散,成为激励广大军民奋勇抗战的精神力量。1939年,诗人光未然在延安疗伤期间,将自己构思的400行气势磅礴的长诗《黄河吟》写成大合唱歌词,由音乐家冼星海谱曲,共同完成了不朽的经典之作《黄河大合唱》……

抗战精神激励中华儿女奋勇前行

80年过去,当我们再次吟唱或聆听这些歌曲,那穿越时空的呐喊依然震撼人心。它们不仅是对历史的铭记,更是一种精神力量的传承。从《松花江上》的悲怆低徊,到《保卫陕西》的壮怀激烈;从清凉山窑洞中诞生的《陕北公学校歌》,到黄河之滨唱响的《抗大校歌》,再到气吞山河的《黄河大合唱》……这些诞生于三秦大地的抗战歌曲,远不只是旋律的艺术,它们是一个民族在危难时刻最深沉的呐喊与最坚定的誓言。

抗战歌曲见证了精神觉醒的磅礴伟力,其价值早已超越了诞生的时代,成为连接过去与未来的精神纽带。在抗战时期,它们是插向敌人心脏的精神利剑,是鼓舞军民奋起反抗的精神武器;在和平建设的今天,它们依然是滋养民族精神的宝贵财富,是连接历史与未来的不朽桥梁,是激励一代代中华儿女铭记历史、砥砺前行的永恒号角。

当熟悉的旋律再次响起,那份穿越时空的力量,依然能让每一个中华儿女热血沸腾,心潮澎湃,因为那是属于一个伟大民族不屈的灵魂回响。

文化艺术报全媒体记者 成艳妮