文化艺术网-文化艺术报讯(全媒体记者 汉兴)2023年12月23日,由中国散文学会、中传华夏国际文旅发展集团共同举办的第十届冰心散文奖颁奖典礼在深圳举行。

第十届冰心散文奖颁奖典礼合影 图片/中国散文学会

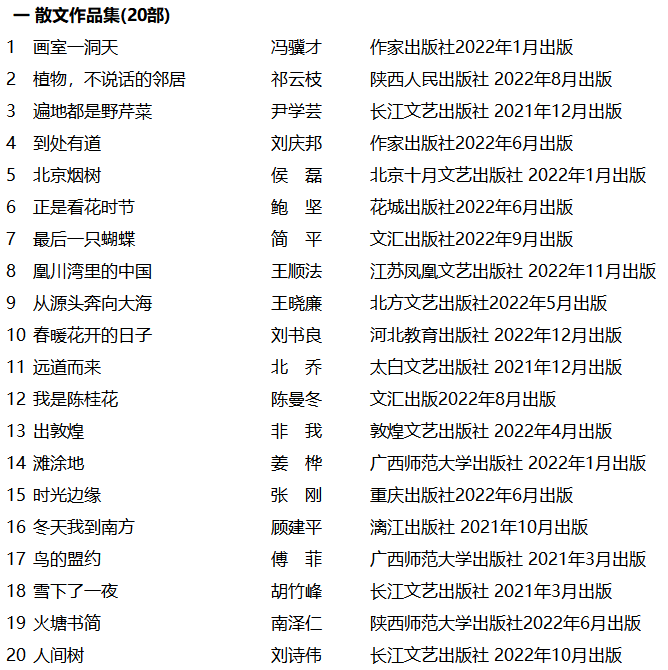

51人分别获散文集奖、散文单篇奖、散文理论奖,另有10人获得提名作品奖。其中,陕西人民出版社2022年8月出版的祁云枝《植物,不说话的邻居》、太白文艺出版社2021年12月出版的北乔《远道而来》分别获得散文集奖,文化艺术报2022年3月28日发表的尤凌波《什字西北角》获得提名作品奖。

《植物,不说话的邻居》作者祁云枝(左一)

《植物,不说话的邻居》作者祁云枝在第十届冰心散文奖颁奖典礼 图片/图闻视野

祁云枝《植物,不说话的邻居》是生态科普散文作品集。书稿追溯多种植物的生存状况和种族命运发展轨迹,以一线植物研究工作者多年来的观察和资深科普作家多年来的积累,生动展现了其对于植物生存策略、多样性和植物生态安全的哲思,抒写了现代人失落已久的草木亲缘。书稿融自然生态、环境保护和人文情怀于一体,是生态类科普作品书写的一次有意义的尝试。书稿共分四个小辑,分别为对作者与植物亲缘关系的建立的阐述,对植物尤其是对独具特点的植物习性的把握与再现,对植物的求生之道及作者的生态观的书写。书中同时配有作者手绘插图。祁云枝,中国作家协会会员,研究员。《美文》《科学画报》等报刊专栏作家。入选《中国2021生态文学年选》《中国文学年鉴2022》《2022年民生散文选》等多种选本。著有散文集《我的植物闺蜜》等十多部,有作品被翻译成英语在海外出版。其散文著作获中华宝石文学奖、丝路散文奖、首届国际生态文学奖、冰心儿童文学新作奖等。

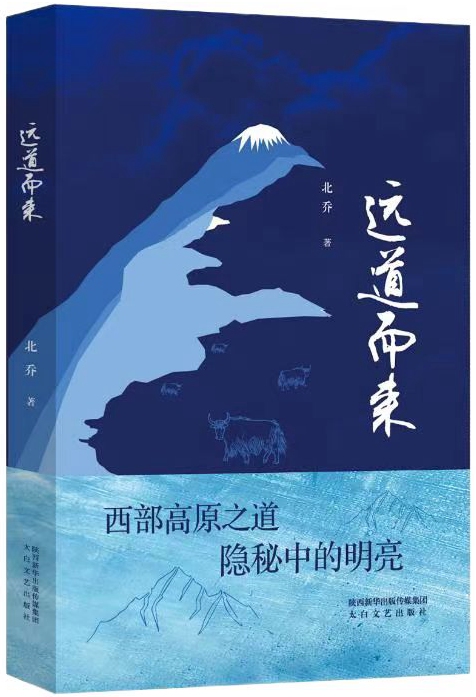

北乔《远道而来》,为作者在临潭挂职脱贫攻坚期间的收获,是深入生活,扎根人民,开展文化扶贫的成果。以宏阔视野观照西部高原,以细腻笔法书写西部高原,以哲性诗意体味西部高原,点亮历史之光、纵情自然山水、状写人文情怀。既有对史料扎实细密的爬梳,也有荡开一笔对古代人事的遥想;既有对他人日常的描写叙事,也有对自我人生的回眸咀嚼。北乔,江苏东台人,出版有长篇小说《新兵》、小说集《天要下雨》、散文集《天下兵们》、诗集《临潭的潭》和文学评论专著《贴着地面的飞翔》等。曾获解放军文艺奖、乌金文学奖、林语堂散文奖等。

尤凌波,1960年生于终南山下,下过乡,当过兵,做过工,90年代进入媒体,高级记者。自2015年起,先后在报刊发表散文数十万字,并出版《风从场上过》《随风不远去》《沟底有人家》《那年冬,真冷》等散文集。获第五届柳青文学奖、第三届丝路散文奖。《文化艺术报》2020年1月8日曾刊登《柳青文学奖获奖作家系列专访——尤凌波:从生活中汲取创作的灵感和营养》,《文化艺术报》2022年3月28日发表尤凌波《什字西北角》。

据悉,本届冰心散文奖颁奖典礼作为第八届(2023)“一带一路”文化和旅游发展论坛暨粤港澳大湾区文旅融合论坛系列活动之一同时举行。该论坛由文化和旅游部批准,中国文化传媒集团、国际投资促进会主办,中传华夏国际文旅发展集团等单位承办。第十届冰心散文奖于2022年12月启动,其评选范围为2021年1月1日至2022年12月31日在中国大陆公开出版发表的散文集、散文单篇作品和散文理论(专著)文章。本届评选活动共收到各类作品1196件,题材多样,内容主要反映生态保护、一带一路乡村振兴、文旅融合、历史人文、国防建设、城市发展、民族风情、乡土怀旧等,具有较高的文学性和广泛的群众参与性。颁奖大会后,还举行了”新时代呼唤新文学”第十届冰心散文奖获奖作家创作交流会。

第十届冰心散文奖获奖作品名单

祁云枝散文集《植物,不说话的邻居》辑一《花招》节选

美人计

绿油油的枝叶间,栖落着两只大个儿苍蝇,像温婉曲调里嘎吱出来的几声噪音,突兀,别扭。伸手一挥,苍蝇置若罔闻, 没有理我。忍不住再伸手,第二次挥赶,两厮照旧四平八稳, 气定神闲地无视了我。嗬,这美国的苍蝇难道比中国的苍蝇胆儿肥?

低头细看,不禁乐了。哪里是苍蝇,分明是长成苍蝇的花朵。这是 2016 年春天的一幕。我和国内植物园的几位同仁,沿美国东海岸植物园树木园调研植物,在芝加哥植物园的玻璃温室里,我次遇见了花朵拟态大师。

给我们讲解的美国人约翰见我两眼放光,走过来端起盆花, 说它有个恰当的名字,叫角蜂眉兰——顾名思义,是一种兰花, 拥有角蜂的相貌。

我还是有些蒙,对约翰说,很遗憾我没有见过角蜂,我倒是觉得它远看像苍蝇,像那种大个儿的绿头苍蝇,无论体态还是大小,都像。约翰笑了一下,露出一排洁白的牙齿,他让我看放在一旁的角蜂照片。只一眼,我便石立,继而惊呼,天呐, 太像了。

细看花朵,可不就是图片里的角蜂。两相对照着看,我根本分不清哪个是花,哪个是虫。花朵的那一枚花瓣,是角蜂的下半个身子,圆滚滚、毛茸茸,浑圆的肚子,滑溜溜的后背, 肚子边缘生长着一圈褐色短毛,密集,厚实,有着毛发的质感。

两对唇瓣,对称地从腰部伸出,颜色和外形,对应着角蜂、胡蜂或是苍蝇的两对翅膀。头部的设计,看来是重点,也是眉兰花心思多的地方。它让花柱和雄蕊结合长成合蕊柱,模样从外形上看,是角蜂的头部,有鼻子有眼。

单看外形,已让我喟叹。接下来,约翰的一番叙述,给长成角蜂模样的兰花,镶上了一圈神谕般的光芒,似乎身上的每个细胞,都被它照亮。听罢,先是愣怔,继而摇头,真有这么神奇?太难以置信了。

这种兰花,会对雄性角蜂施展美人计!

角蜂眉兰会因生长地的不同,在植物版角蜂的后背上,涂抹上醒目的蓝紫或棕黄相间的斑纹,好让花朵更接近当地雄性角蜂眼里的大美人形象。

眉兰似乎觉得仅做到形似,还不够,于是,又分泌出类似于雌性角蜂荷尔蒙的物质。这模拟的性信息素,让雄性角蜂毫无抵抗力。角蜂眉兰设计的花期,也恰到好处。当眉兰梳妆完毕, 恰逢角蜂的羽化期,一些先于雌性个体来到世间的雄性角蜂,正急于寻找配偶,在眉兰散发的雌性荷尔蒙的引诱下,急匆匆赶来赴约。

看来,在“食与色”的终极目标上,动物们几乎没有分别, 一辈子不外乎完成两件大事,食,保存自我,色,延续后代。雄性角蜂心里眼里燃烧的“色”,其实也验证了《孟子》的观点: “食色,性也”。

恋爱中的雄性角蜂,一旦看见草丛中摇曳的角蜂眉兰花朵,庆幸自己这么快就交上了桃花运,迫不及待地凑上前去。拥抱亲吻间,它的头部,正好碰触到角蜂眉兰伸出的合蕊柱, 雄蕊上带有的黏性花粉块,便准确地沾在雄蜂多毛的头上, 完成了生物学上的“拟交配”。

嗯?这怀中之物,何以冷冰冰不予回应?定睛细瞧,雄蜂幡然醒悟,大呼上当。无奈,只好悻悻飞走。然而此时,背负花粉块的雄蜂,已经被爱情冲昏了脑袋,求偶心切的它,再次闻香识“女人”,被雌性荷尔蒙完全吸引,就像受酒香勾引的醉汉,毫不迟疑地再次冲向酒杯——另一朵眉兰,又殷勤献媚。角蜂头上沾着的花粉块,便准确无误地传递到这朵眉兰的柱头穴中……可怜无数痴情的雄性角蜂,为了一只只酷似爱侣的花朵,神魂颠倒,前赴后继。

在雄性角蜂集体的不淡定中,眉兰们眉开眼笑,它们不用付一分钱的工资,就彻底搞定了异花授粉。

人类的三十六计里,美人计派上用场的时候应该是多的, 王朝的兴衰,总也离不开美人这个筹码。西施助越灭吴,貂蝉引董卓吕布父子反目,夏亡以妹喜,殷亡以妲己,周亡以褒姒…… 只是,在我眼里,人类的美人计,和角蜂眉兰的套路相比,还要逊色一些。

角蜂眉兰诱骗雄性角蜂传粉,俨然一出精心策划的戏剧, 眉兰自导自演,有造型,有特效。剧情一波未平,一波又起,结尾, 还有脑洞大开的高潮——成功受粉的角蜂眉兰,立马释放出一种让雄性角蜂作呕的气味。这气味在雄性角蜂闻来,犹如花季少女的体香,一下子变成了老奶奶的汗臭,避之唯恐不及—— 好一个纯粹的精致的利己主义者,目标明确,手段犀利。

没有腿脚,无法移动的植物,用计谋向能飞会动的昆虫宣战,它,居然成功了。

回国后,当我铺开画纸,对着照片,仔细临摹一只雌性角蜂时,它那复杂的头部构件,鳞片细碎的腰身以及状如艺术品的双翅,常常让我陷入画功欠佳的沮丧中。想要把它画好,真的很难。我纳闷,角蜂眉兰没有眼睛,没有手脚,却能够从颜色到形态,从神情到气味,全方位、多角度把自己的花朵长成一只只活灵活现的雌性角蜂的模样,它,究竟是怎么做到的? 它都经历了些什么?它和角蜂之间到底发生过什么故事?

角蜂眉兰为什么不遵守自然界物种间早已达成共识的互惠法则,偏要鼓捣出比生产花蜜和花粉更消耗能量的生物拟态和性谎言?

站在受害者一方,被骗的雄性角蜂,为什么不长记性,一而再再而三地甘于被骗?雄性角蜂之间,难道不就此事进行交流或采取对策吗?这种在人类眼里明显的欺骗关系能够延续, 一定有它存在的理由,这理由,又是什么?

面对我一连串的疑问,约翰耸耸肩,摊开双手,表情是夸张的不明所以。

“别说我说谎,人生已经如此的艰难,有些事情就不要拆穿……”

莫非,雄性角蜂也懂得“花艰不拆”的道理,从而怜香惜玉,甘愿被骗?

鸿门宴

那次美国东海岸之旅,我还见识了另一种善于耍花招的兰花——水桶兰。

对照着植物看,这花名,亦取自外形。深黄色的花朵唇瓣, 异化成一只圆溜溜的水桶形状,也好似一挂婴儿摇床,看上去不像是花朵部件,倒像是过日子的家具。金黄色的花瓣还算醒目, 像一面明艳的旗帜,在风中飘摇。

水桶兰的狡黠,是从花瓣打开的那一瞬开始显现的。

伴随花瓣舒展,从花中心腺体的位置,会溢出一滴滴透明的蜜汁,竖直落进水桶状的唇瓣里。蜜汁掉落的刹那,有无叮咚弦乐我无缘听到,但这蜜汁的气息我凑近闻过,不似蜂蜜那样的甜香,有一股食用香油的味道。

蜜汁的气味,随着花瓣的张开,逐渐氤氲在水桶兰周围的空气里,把四周的植物邻居、小昆虫和水域,全都笼罩在这奇怪的味道里,很是霸道。甚至,连 8 公里之外的雄性尤格森蜜蜂, 也吸引了过来。

在气味路标的指引下,雄性尤格森蜜蜂急匆匆地从四面八方赶来。

说来非常有趣,这帮小家伙来到花里,并不是为了满足口腹之欲,而是怀了期盼情欲的心思。它们,竟然懂得借助于催情剂春药,来赢得雌性尤格森蜜蜂的芳心,这真让我大跌眼镜。

这春药,就是水桶兰花朵分泌出来的蜜汁。

约会前,雄性尤格森蜜蜂先要飞到水桶兰的花朵里,先后两次给全身上下涂抹上蜜汁“香水”来装扮自己,这步骤不可或缺。只是,这蜜汁获取不易,雄性尤格森蜜蜂每每为了乔装打扮,差点儿丢了性命。

飞奔而来的尤格森蜜蜂,绅士般要为自己做一个全身蜜汁SPA。它栖落在水桶兰花桶的边缘,先扇动翅膀休息片刻,待它喘匀了气,便开始用后爪紧紧地抓住桶沿,慢慢地倾斜身子, 朝花桶里伸出前爪,蘸上蜜汁后,站直身体,像我们涂抹护肤品那样,仔仔细细地把蜜汁涂抹到头、颈、肩、背和胳膊等处, 一下又一下,耐心而又仔细。然而,大多数时候,它的半个身子还没有涂完,顺胳膊腿滑落的蜜汁,就使得花桶的边缘溜滑起来,涂抹在上半身的蜜汁,似乎也让它头重脚轻。此时,站稳脚跟,对它来说已经变得很是艰难。一不小心,尤格森蜜蜂便失足滑入水桶兰的蜜汁里。

蜜蜂终于上钩啦,水桶兰高兴得几乎要叫出声来。请君入 “桶”,才是水桶兰不惜工本鼓捣出如此浓郁液体的真正意图。身陷蜜池里的蜜蜂,在花桶里拼命挣扎。花桶的倾斜度和

黏滑的桶壁,都令蜜蜂的绝望一点点加剧。这种茫然而绝望的舞蹈,眼看着就要以蜜蜂的精疲力竭而画上句号。

到这个时候,水桶兰觉得时机已经成熟,方才大度地协助蜜蜂踏上逃亡之旅——给它展示的一条活路。水桶的一侧, 有一个通向花粉管的喷嘴状开口,当然,这开口,也是为尤格森蜜蜂量身定做的。

慌不择路的蜜蜂,一旦进入这个花粉管,便深深切切地体会了一个名词——身不由己的含义。水桶兰的花粉管开始像弹簧那样不断紧缩,以阻止蜜蜂的快速逃离。花粉管的终端, 是水桶兰的花粉囊,雄蕊就藏在里面。在蜜蜂被困在花粉管内挣扎的大约十分钟的时间里,水桶兰从容地分泌出了一种胶水,把雄蕊上的花粉,牢牢地沾在了蜜蜂的背上。

10 分钟后,背着花粉的蜜蜂终于爬了出来。待晾干翅膀, 又可以重新飞翔时,尤格森蜜蜂似乎已经忘记了自己刚刚经历过的垂死挣扎。它还有重要的事情亟待完成,它必须再涂抹一次春药,才有资格去约会情人。于是,它伸展双翅,在空中开始遛弯搜寻。

不久,它又闻到了水桶兰蜜汁散发出的独特气味,这气味像灯塔一样,把它领到另一朵正在绽放的水桶兰花朵前。它又一次非常投入地开始了全身的蜜汁 SPA。和次一样,后也跌落进这“桶”蜜汁里。于是,重复上演滑入、挣扎、小孔逃生等一系列由水桶兰设计的动作剧。

不同的是,这朵水桶兰花会用花粉管的一种特殊设备, 来获取蜜蜂背上携带的花粉,并将它完整地搬运到雌蕊柱头上。至此,水桶兰圆满完成了异花授粉。

待传粉大业完成后,水桶兰即刻把曾经亮丽的花瓣,一点点收紧,终,变成了一块类似于抹布一样的暗黄色组织。之后, 关门谢客。雄性尤格森蜜蜂,似乎也很开心,它在前后两次经历了全身心的春药 SPA 后,颠儿颠儿地约会情人去了。过程虽有曲折,结局还算美好。

我相信,这场花心里的较量,一定还有许多不为人知的心理角力,可惜我的认知粗浅,无法准确去解读。它让我想起了楚汉之争的鸿门宴,项庄舞剑,意在沛公。水桶兰发出邀请函、捧出蜜汁、收缩花粉管、分泌胶水、获取花粉等一系列计谋与手段,可谓环环相扣,步步紧逼,俨然运筹帷幄的刘邦。尤格森蜜蜂被情欲冲昏了头脑,多像当年被颂歌和崇拜蔽塞了聪慧的飘飘然的项羽。植物与人,在某些方面,竟然如此神奇的一致。

年复一年,水桶兰在自家花心里开设鸿门宴,是看家本领, 也像是一本醒世箴言。蜜汁滴落间,芳香弥散时,相对弱小的植物,也可以是掌控动物于手掌心的强者。

作为另一个物种,我们,其实也都是这幅画卷里的角色, 为了生存,有时候我们充当水桶兰,有时候,却是桶里的尤格森蜜蜂。人为刀俎,我为鱼肉。

利用别人时,也有可能被人利用。

而其中所有的不幸,皆源自心底的欲望。

新绿涌动

文/祁云枝 公众号:中国绿色时报副刊 2023-02-17

出家门,向南步行八分钟,抵达西安唐城墙遗址公园,再向东步行十分钟,就到了曲江南湖。

这些年,我已经习惯了每隔几天就去南湖边走走。最初,只是为了接近那片水域,慢慢地,演变为一种习惯。北方缺水,我偏偏喜水。

我把脚印一次次印在李商隐、杜甫留下的脚印里,把思绪,丝丝缠绕在亭台楼阁上。把眼睛交给湖边的草木,把鼻子交给风。

只要来到这片熟悉的园林,都会被这里的静谧感染,视觉和心底有关安宁的管道,会情不自禁地开启。如一片雪花在空中飘飘摇摇后,终于落在了林子里,开始享受一段静时光。

这个周六,我又一次置身于南湖。清冷的阳光穿过云层,悄无声息地洒落在城南的园林里。竹林、国槐、垂柳、轩榭、廊舫、石碑,一切都静默无声。这里,曾经是曲江流饮、杏园关宴、雁塔题名、乐游登高的所在地。“笙引簧频暖,筝催柱数移”。恍若一场梦,千年的苍茫云烟,卷走了盛唐的繁华,唯余寂寂的风,轻轻晃动着湖岸上的草木。

已经是三九天了,白天的气温在零下5摄氏度徘徊,如报上所说,是近年来最冷的一个冬天。有点奇怪,这里的湖水竟然没有结冰,几十只天鹅、鸭子、鸳鸯和叫不上名字的水禽,在水面上自在巡游。

爱人说,湖面没有结冰,大概是因为南湖水是活水。嗯?听说过“流水不腐,户枢不蠹”,没听过流水不结冰,河流都会结冰呢。正说着,一辆破冰船呼啦啦开过,混合着冰块的波浪,几乎要冲到我俩的脚面上。哈,原来如此。湖岸边游人稀少,偶尔擦肩而过的人,都面无表情,仿佛脸已被寒冷冻僵。

我停在一大丛芦苇旁。

枯黄颀长的身影,齐刷刷地站在水边。灰白的苇花,顶在黄褐的枝叶上,如猎猎的旗帜。这些芦苇已然退去了身着绿裳时的柔媚,像一幅色调泛黄的油画,多了几分苍凉,更接近于《诗经》里的画面:“蒹葭苍苍,白露为霜。”

不远处,一群绿头鸭在水面上嬉戏,更远处,有两对鸳鸯。空中,时有喜鹊、灰椋和麻雀等叽叽喳喳地飞过。这些坚韧的生命,都比人更耐严寒。

这些年,南郊在我的注视下,生态环境一天天变得越来越好了。

遥想二十多年前的夏天,当我怀揣兰州大学的毕业证和派遣证,坐公交车一路颠簸来到西安南郊的单位报到时,心头所有的诗意,在路旁低矮破旧的民房和缺少绿树的马路上,一点点消失殆尽。

无数次流淌在我梦里的“曲江”,连个影子也没有——没有江水、河水,甚至连湖水也很少见到,留下的,只是一个诗意的、令人向往的地名。

那时的南郊,像一个散漫的乡村老人,斜靠在大雁塔的墙根下,慵懒地晒太阳。

改变,是从道路开始的。那些有碍观瞻的破旧,一天天土崩瓦解,道路开始拓宽,绿色多了起来。公交车增加了四辆,不远处有了地铁。楸树、国槐、苦楝、樱花、无患子、红叶李、女贞、栾树、紫荆和法国梧桐等挺拔的身姿,日日现身路旁。如一把把葱翠的绿伞,去了马路的桀骜,让我的眼睛润泽,牵引我的双脚,向绿一步步靠近。

当700亩的水域现身“曲江流饮”旧址时,我对着“曲江”说,我在唐诗宋词里见过你,你,一直住在我的梦里。我再也不用去江南看水了。

古城南郊的空气,因了南湖,一天天滋润起来。清清湖水、萋萋芳草和苍林翠木,筑成了新的生态系统。这座古城,也拥有了“国家森林城市”的称号。

春夏秋三季,这里的鸟儿很多,远远近近地飞来,在温润的空气里飞旋,鸣叫。白鹭、翠鸟、乌鸫、赤麻鸭、小公式、斑鸠以及许多叫不上名字的鸟儿,还有水里的鱼虾、树上的松鼠、无数昆虫和微生物,都在这里安了家。

我蹲下身子,试图用芦苇、漂浮碎冰的水面和绿头鸭在手机相机里构图,我想把眼前的冬天,定格成一幅新的“岁寒三友”画。

拍完照片,我真的有了新发现。我的脚前,好几颗尖尖的小脑袋,似乎刚从冻土中顶了出来,如大地微小的血管,那是芦苇暗红的嫩芽——看似遥远的春天,也急不可待地把春的气息,借芦苇幼小的生命,透露给我。

单独看,一棵芦苇是脆弱的,一把镰刀、一场大寒,就能了却芦苇的青葱岁月。但芦苇的整体与脆弱无缘。在我看不见的地下,芦苇发达的匍匐根茎,全然不去理会季节。

显然,这个时候,芦苇已经闻到了春天的气味。会思考的芦苇,忍得住什么也不做吗?

我不满足,用眼睛继续在地上逡巡。我又发现了好多绿色的小脑袋,不仔细看,根本发现不了。它们,或许是小草,或许是野菜,虽则顶着白霜,都露出了尖尖的绿芽。

我似乎听到了它们在密谋,在讨论,在互相鼓励。新绿涌动,暗流涌动。它们在酝酿一场起义,只等春风一来,就会齐心协力把头顶的泥土掀翻,给眼前枯黄的大地,穿上绿衣裳。

一股清新、熟悉的味道钻进鼻孔,也钻进了心里,内心一颤,热热地跳起来,和新芽一样,怀了莫名的悸动。

是春的气息吗?我皱起鼻子,着意去闻时,那气味又倏忽不见。环顾四周,依然是万木枯槁,依然天寒地冻。

我站起身,走到一株垂柳跟前。柳叶尚包裹在绛红色的叶苞里,像一只只攥紧的小拳头,待春姑娘赶来,就开启噼里啪啦的掌声。

我用指甲轻轻地抠了抠柳条暗褐的表皮,一下子露出鲜嫩的绿。春天,已不声不响地藏在柳条子里。抠出来的鲜绿,似要给我证明一句诗:“侵陵雪色还萱草,漏泄春光有柳条。”

即便是三九天,古城西安的户外,依然有鲜花盛开。

蜡梅,就不用说了,千百年来,它一直坚韧地绽放在寒冷里,用生命葳蕤的光,给看到它的人以温暖和惊喜。

说说羽衣甘蓝吧。

一群五颜六色的羽衣甘蓝,参禅入定般端坐在曲江大大小小的花坛里,被摆放成艺术的图案。打眼一看,一朵羽衣甘蓝,就是一朵出浴的牡丹。花瓣上的花边是天工,再巧的裁缝也裁剪不来。

街头没有羽衣甘蓝之前,它一直飞翔在我的渴望里。我渴望冬天的北方户外有花,有真正耐寒坚韧美艳的大花。我一直对元旦春节时满大街的人造花不满,人能造出花朵,却造不出花朵的精气神。真实的生命,才可能拥有灵性和神性。

梦想一旦确定,不断努力并持之以恒,基本上都能如愿。几年前,当我们第一次在大西北的冰雪中,选育出牡丹花一样盛开的羽衣甘蓝时,每个人的脸上,也绽开了花一样的笑容。

我很荣幸参与了北方冬季耐寒花卉的研究工作,感受到了草花面对严寒表现出来的力量、智慧与顽强。和羽衣甘蓝一起选育出来的耐寒花卉,还有角堇和地中海荚蒾,等等。

摆放成色块的羽衣甘蓝,如一道道光,照亮了行人的眼睛,也照亮了冬日里灰扑扑的街道。

还有更亮眼的。前天,我看到了一张图片,心中无比欢喜。是20年间陕西省植被覆盖度的对比图。

如果把陕西版图比作一个跪射俑,2000年时,该俑只穿了件浅绿的衣裤,头、肩和胳膊都暴露在外面,是枯黄的颜色。2020年,他的衣裤变成了深绿,戴了绿围脖,系了绿纱巾,只有部分脸和手臂暴露出来。

官方的数字说,陕西省森林覆盖率,从2000年的33%,提升至目前的45%以上,已初步建成了绿色陕西。我知道,这看似简单的数字背后,凝聚了千千万万人的心血和付出。

忍不住看一眼,再看一眼,那绿,在版图“跪射俑”的身上,河流般聚集,涌动,由下而上。涌动的绿河流,覆盖了荒漠和黄土,赶走了冬天的寒冷。

陕西变绿了,中国呢?我在百度里键入“中国植被覆盖度对比图”搜索,找到了中国珍稀濒危物种“十三五”图鉴——2021年1月5日,国家林草局发布了我国拯救珍稀濒危物种的数字图谱:

五年来,大熊猫野生种群增至1864只;

朱鹮野外种群和人工繁育种群总数超过4000只;

亚洲象野外种群增至300头;

藏羚羊野外种群恢复到30万只以上……

植物方面,开展了德保苏铁、华盖木、百山祖冷杉、天台鹅耳枥等近百种极小种群野生植物的抢救工作;建有近200个植物园,收集保存2万多个物种,野外回归约120个物种……

这已不仅仅是让人瞠目的数字,仿佛浩荡的野生动植物大军,正在天地间萌动。像泥土中涌动的芦芽,像枝条上孕育的叶芽,像无数正在冻土底下协商起义的绿,生命的暗流,在涌动,在澎湃。

喜悦,在我心底弥漫。有那么一刻,我甚至感觉到已经窥见了人与自然美好相处的精魂。

寒冷,依然氤氲在枝丫间,但我知道,春姑娘走在归来的路上。

(本文节选自祁云枝生态科普散文集《植物,不说话的邻居》)

《远道而来》:一切都可以肩并肩手挽手

文/北乔

2019年10月,从高原回到北京,我以为一切又可以回归平常了。没想到,三个多月后,又一次措手不及迎面而来。只是,这一次的措手不及不仅仅是我,而是整个世界。

凡事总在变化中,但一定也有不变的;我们总会遇到慌乱以及偏离日常轨道之事,继而让情绪不安生,让心情不淡定,陷入漩涡之中,自己也成一个甚至数个漩涡。

路总是要往前走的,生活总是要继续的,事情总是要做的,有一些目标,总是不能放弃的。

从北京去甘肃甘南藏族自治州临潭县挂职,确实是我生活中不小的意外。但一旦定下来后,我想在高原上三年,我得写点东西。渐渐,我的目标明朗了,为临潭写一本书。我的动机也走至最朴素之处,让更多的人知道和了解临潭,并能到临潭去体验一下、游览一下。近些年,甘南和临潭,都在发展旅游经济。我愿意尽我所能,做点贡献。

常常就是这样,看似下定了决心,做足了准备,但真要开始时,反而是一片茫然。我迟迟找不到我想要的叙述路径。偏偏,突如其来的诗歌写作,似乎又打乱我的节奏。

就这样,到临潭一年多后,我才开始了这本书的写作。从高原到北京,从一个生活的漩涡到另一个生活的漩涡,算起来,从有创作动意到最后的定稿,再到出版,历时五年有余。

面对当下的生活,面对新时代的百年未有之大变,我们有太多的体味,也有太多的素材可供书写。只要我们真诚地走进生活,只要我们用心书写,一定会有收获。

如果用一句话来说《远道而来》,我希望这是一部建构西部高原之上临潭的文化坐标之书。