临古是从古人书作中领悟笔法,讨取古人文艺精华和精神营养,即修身修文。从技入道,亦步亦趋,是必由之路。如果没有长期反复的临写过程,欲以己之笔,书己之书,是不可行的。从古人处去修身、养性、养文,须静性,须雅文,须厚积,而后下笔才会有己之意,以古人之笔,书己之书,断不可信笔而为。若不从古人那里讨消息,己之笔定俗不可耐。学书,做人第一,学问第二,第三才是书法。古人概莫能外。今人学书恰恰相反,先学书,继而才因书抄文,至于做人更是末后之学。因此看今人作品,总觉苍白质薄。窃以为:把自己之书放在法帖堆里,不觉扎眼,说明其有分量,方可称为书法。盲目地自我欣赏与今人比肩,定难成大气候。

艺术表现贵在给欣赏者以思考空间,使作品耐人寻味,不能使其一览无余,谓之“留余”。京剧大师曾说过,唱戏至高境是吟诉,下一等是唱,再下一等是喊,没入流是吼。演唱时七分为吟诉,八分为唱,九分为喊,十分十二分即为吼。上等功夫即把通过艰苦磨炼之拿手功夫,在艺术表现时拿捏至七分火候,“留余”给观众回味,满而不溢,大美之奥妙是矣。听程派代表人物张火丁先生唱戏,好似与人说话,娓娓道来,听之赏心,观之悦目。书法亦然,“上等”作品皆“留余”,雄强之作也不剑拔弩张,激动而不冲动,表现而不张扬。如鲁公《祭侄文稿》,融柔思于悲痛,藏郁结于愤激。观之氤氲满纸,如泣如诉;读之荡气回肠,声泪俱下。

艺术语言和文字语言是一样的。艺术语言表现力极强,而动人之意境苍白,实则所有语言给人的印象是卖弄技巧,是在叫卖。艺术表现应当言犹尽而意无穷,含蓄优雅,给欣赏者以想象空间。话说尽非好话,亦非实话。天下之事莫好于“留余”,“留余”之处,就是尊重别人。余心有寄即可载心,有心之载,足能动人。动人在静,在淡然,在如水之清,让内行人看有门道,而非舞枪弄棒、剑拔弩张,讨外行人凑“热闹”。心无所寄即浮躁,无艺可言。艺即意,即养心,心正意正,艺必广大也。

风格,不是变出来的,更不是想变就能变的,是一种自然状态的转变过程。如蝉蜕壳,蛹化蝶,是随着生命演进、季节更替,待气候适宜、经历丰富时之自然蜕变。京剧通天教主王瑶卿先生曾说:“会”不一定“对”,“对”了不一定“好”,“好”了那不一定“精”,“精”应“通”,“通”了不一定“融”。意在融会贯通,方能说得上是一位角儿。如此才能由台下走到台上,从跑龙套到当配角儿,再到唱主角儿,成为名角儿。戏是无技不成戏,若没有高超的技巧,是不能称得上戏。王瑶卿先生总结戏剧为“无理不服人,无技不惊人,无情不感人,无美不享人”,大概艺术追求皆如此。

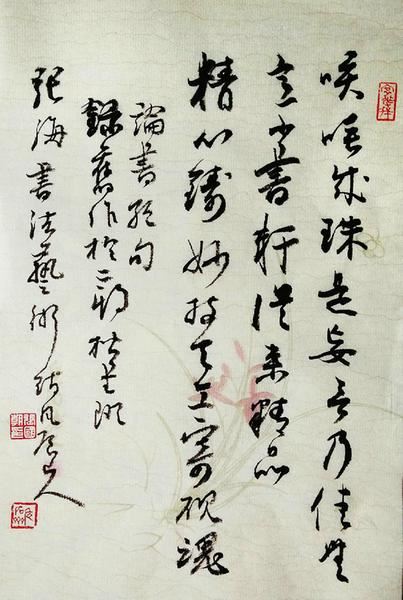

经典作品是书家学养、经历、觉悟诸因素完美融合之结晶。学习经典之法,要探寻书家一路走来之人生踪迹,明晰其艺术递变演进之轨迹,如果能于学习经典作品中循其来龙去脉,较单纯的临帖更有意义。曾国藩曾言:“人见其近,吾见其远,曰高明。人见其粗,吾见其细,曰精明。高明由于天分,精明由于学问。高明在于远瞻,精明在于细察。高明顺势而为,精明顺理而行。高明见其远,观其大,知其时;精明察其细,重其小,究其因。人高明可谓之英,人精明可谓之才。”站得高,看得远。察之微,取之精。从大处着眼,细微处入手正是曾文正公话中之意。余谓曾文正公所言岂独修为、治军、理政、养学,其于学习写字亦药石之诲。人云亦云,跟风逐流,非高明之见;朝三暮四,大概取意,亦非精明之为。所谓高见,或可言之为选取法本;所谓高明,或可言之为磨炼技巧。或曰法乎上仅得其中,若法本低近,得之微乎。“一生二,二生三,三生万物。”万物归于道,道法自然。自然聚微茫而混元,书道至于精技而混元。正所谓天分学问而蕴英才。余曾窃曰:“咳唾成珠是妄言,乃佳无意小书轩。从来精品精心铸,妙技天工寄砚魂”。

编辑:张瑞琪