有宋一代,能袭穿唐代“颠张醉素”书裙者,大都以为是黄庭坚。甚至连他自己也夫子自道:“近世士大夫罕得古法,但弄笔左右绵绕,遂号为草书耳。不知与蝌蚪,篆隶同意同法,数百年来,惟张长史,永州怀素悟此法耳”!这似乎已成书史定论,无从辨驳的。然古来领书坛风骚者,用双不用单,言偶不言奇。譬如钟张、二王、虞诸是也,或为天与,或是人为。若果依此前规,偏要从当时书家中“请”出一位出来,不是周越(黄之书法启蒙老师,官不大,名不著);不是苏舜钦(传怀素《自叙帖前六行遗缺,为此公所补,而涪翁偶从其家得见真迹,大悟书道);亦不是一米(芾);二苏(苏洵、苏轼);三蔡(蔡京、蔡襄、蔡卞),而是比他小整整三十七岁,人称风流皇帝的一一赵佶!乍听来觉得奇哉怪哉?其实细细究来,并拿他们的代表作《诸上坐帖》与《千字文》比较来观,便觉不谬一一因为其二人同师永州,且和而不同,并臻上境。本文姑以怀素书作中的狂意、禅意、画意为模镜,来探窥其高下优劣,若有不当乖劣处,还望方家批评指正之。

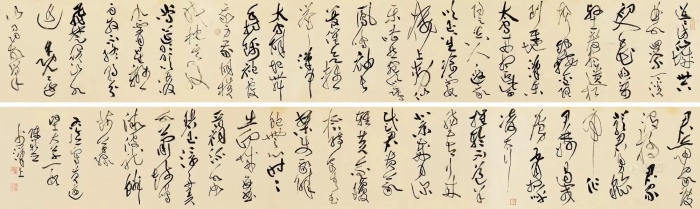

《诸上坐帖》局部

一、狂意

怀素狂草书,多笔划连绵,一笔数字。狂奔直泻,汪洋恣肆,如早期的《秋兴八首》;中岁的《自叙帖》;晚年的《四十二章经》等莫不如此。而黄庭坚的《诸上坐帖》里,如“谛着些子精”五字,“总持著理”四字,“伊分中便点”五字;皆上下呼应,一气呵成:赵佶的《千字文》亦是如此。如“故旧老少”四字;“年矢每催羲光朗耀”八字;“耽读习市”四字;皆侧势险峰出入,连绵有如贯珠!且二人并善用“借笔”,以点代画,打破结字陈规,如《诸上座帖》中的“仁”、“不”、“著”等;《千字文》中的“霜下结平”以横代点;“河淡”二字变捺为点,以点破线,读来耀目冲神。另外,夸大以取奇势;对比以增鲜明。如《诸上座帖》“行”字紧收,“灭”字开张,“那”字紧缩,右部三点高扬,“傍家”两字,造字险绝;《千字文》中,“秋收”二字,浓起淡收;“巨阙珠称”四字揺摇曳曳,时淡时浓,甚有意趣。在“渴笔”的使用上《诸上座帖》如“随”、“众”、“类”等字;《千字文》里焉士哉乎也。异曲而同工。当代草圣林散之曾说:“古人重实处,尤重虚处;所谓“知白守黑”计白当黑......”唐代书论家孙过庭亦在《书谱》中论道:“一画之间,变起伏于峰杪,一点之内,殊衂挫于毫茫之间”。由此可见,最能体现素师草书狂之性情者是点画,而黄赵二人心领神会,照章办事(一笑)。所不同者仅在唐人以紧张性上见长,而宋人趋于平和而已。但黄庭坚能以诗人之狂发太飙,“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”(杜甫诗),赵佶但用画家之墨张势,“点拂横斜处,天机在此中”(恽寿平诗),情与意,略相似耳!

二、画意

怀素草书中的画意也表现的十分出色当行,可以说,是将绘画技巧非常高超的运用在书法创作中。他的几乎毎一幅作品无论在用笔、结字、布白以及气质秉性诸方面都能以意、气、情高屋建瓴统摄全篇。融入点、线、笔划当中,画意的鲜明与形象的跳跃满目皆是,不胜枚举!如《秋兴八首》《千字文》及《自叙帖》的后半部分,“笔乃心画”,正是其自身写照。

涪翁虽不善丹青(未见其有画作传世),但却常常以诗为画,如他的《鄂州南楼》一诗:

四顾山光接水光,

凭栏十里荷芰香。

清风明月无人管,

并作南来一味凉。

从视觉、融觉、嗅觉上写来,犹如一幅画作。其《诸上座帖》中的点画,真如山水、花鸟画里的点苔,参差散落其间,饶有意趣,醒人眼目。甚至于许多字形成大小不一,粗细各异的环形小圈,若明代王冕的白描梅朵,天真烂漫,清新宜人;

《李太白忆旧游诗》局部

《李太白忆旧游诗》中的一个“楼”字,竟参用了绘画线条的笔法情致。整幅《诸上座帖》如梅似竹、若石比山、或峥嵘、或清拨、或轻云徐舒或飞雪急扫、书融画里、诗存字中。他的《花气薰人诗帖》:

花气熏人欲破禅,

心情真实过中年。

春来诗思何所以,

八里滩头上水船。

三、禅意

怀素书法的禅意,是与他的人生经历有着密切联系。他的大半生是在寺院中度过的。佛家的清静无为,虚静参悟,给他带来了心灵和身体的安宁感。但怀素并非彻头彻尾的佛教徒,一种天趣,一种颖悟,使他自己走上了书法之路。佛教五戒中的“精进”(此二字关乎怀素秉性,亦即湘人的倔强浪漫精神,尚未见人提及)使其书法如壮士拔剑,神采动人,而回旋进退,莫不中节!如《秋兴八首》《自叙帖》等。在此方面,黄庭坚倒是禅心独解,别有继承。他虽不曾前发顿入空门,但却一生笃佛。作为一位著名诗人(江西派诗祖),一位失意官吏,虽饱经患难,出生入死,却守禅如素。甚至以禅喻书。“字中有笔,如禅家句中有眼,直须具此眼光,乃能知之”。其《诸上座帖》虽然长剑大戟,聚散擒纵,或穿插避让,气韵生动,或变横为点,或对比强烈,却用一杆长锋羊毫笔笼而统之,上下飞舞,旋转自由。表现出一种悲怆壮美的大境界来!优秀书家的作品正如文学一样,总会体现出一种可贵的担当精神来,“忧生”与“忧世”,即是站在自己的立场上考虑“独我”,亦是立在苍生的高度上悲悯时世。一位草书大家,无论何等洒脱,都不会蔑视苦难。这种精神,带给他苦难的同时,也让他破茧成蝶。他的草书,是生命的呐喊一一风雨禅世界!

对照赵佶的草书《干字文》,却又是另一番境界!宋家皇帝笃信道教,赵佶自然不能例外。他的作品表现出一种“上天入地求之遍,两处茫茫皆不见,忽闻海上有仙山,山在虚无缥缈间,……临邛道士鸿都客,能以精诚致魂魄”的恍惚迷离的“仙风道骨”来。赵佶喜欢玩“蹴鞠”而“蹴鞠”腾挪跳内高抛远掷,幸许是其开悟书道的门径(正如素师的天上观云,涪翁的巨水长浆一般)。禅道一体而两面,如果说黄庭坚的《诸上座帖》是《西游记》风雨禅世界;那么赵佶的《千字文》就是《东周列国志》,动乱道乾坤!其用笔由“瘦硬”变“丰肥”,由“苍茫至浑沌”,一臻无极的境界!

由以上对比可知,二家同宗素师,真悟永州书中三昧,但各有侧重和而不同。黄庭坚的小楷,笔随“二王”,写得来酷似极肖,行书《松风阁》,另辟蹊径;赵佶的行书学太祖太宗皇帝(当然是江左一脉),又独创“瘦金体”。而画作更是不让时贤,垂范后世。可以说两家势均力敌,旗鼓相当,难分伯仲!但就《诸上座帖》与《千字文》比较而言,并不像涪翁当日想说的那样“使君与操,余子谁堪共酒杯”(刘克庄词)。也不似后世论者所断“宋之草书,惟涪翁也”。笔者着实存一疑问:黄庭坚吐此胸中块垒之时,见未见到赵佶之《千字文》?抑或赵佶写没写出狂草书?以涪翁之学识,见地与胸怀,“见贤思齐”为其本份,就如他读王安石“荆公体”,佩服得五体投地一般。笔者悬想,他若真见着此书,那种“风流蕴借”,能否入他“禅眼”?解他“佛心”?其实,纵览《诸上座帖》全篇,不只是一片佛心禅意,多多少少夹杂着一丝不满,几许牢骚!凡“执”字,一律向上,“点”虽瑰奇,似觉凌乱,“行”字有如蚯蚓;凡“一”字,皆“横断山,路难行……”,末后一番大丈夫语,也似有冲淡全篇“禅境佛地”之嫌!浑不似赵佶通篇风流洒落,任笔为佛,达于天然“无极”之境。

要之,中国文化,包括书法,历来崇尚“道重于艺”。清人朱和羹在《临池书解》里说:书学不过一技耳,然立品是第一关头。品高者,一点一画,自有清刚雅正之气,品下者,虽激昂顿挫,俨然可观,而纵横刚暴,未免流露楮外,故以道德、事功、文章、风节著者,代不乏人,论世者,慕其人,益重其书,书人遂并不朽于千古。应当承认朱氏的此一宏论,影响深广,直至士人之心!不惟赵佶,连元朝的赵孟頫,明清的王铎等人,其书作都曾被打入“另册”,并踏上一只脚,使其永世不得翻身!但现在看来,这种“极左”的论书之风,害莫大焉!在人们重新认识并极力推崇松雪、嵩樵之时,赵佶的草书《千字文》也应是“呼之欲出”之日,也应该给其在书史上以应有的地位!赵孟頫在读完陆柬之书《文赋》真迹后大发感慨道:……唐初善书者称欧虞褚薛,以书法论之,岂在四子之下耶?然其真迹,希少耳!若能以此中肯语以书道,重新审视历史,衡量书法,还泱泱千年“国粹”以真实面目,则国家幸甚,翰墨幸甚焉!

赵佶(1082一1135)宋神宗赵顼第十一子,初封端王,继他哥哥哲宗赵煦登上皇位,为微宗。在位二十五年,靖康二年,与钦宗同时被金兵俘虏,绍兴五年,死于五国城。是著名的昏君,在政治上,已是“尔曹身与名俱灭”(杜甫句),但在画史、书史上,也应该也必能不废江湖万古流……(杜甫句)

笔者再读《千字文》至此,并续以小诗作为结束:

三丈龙笺令人嗟,

翩翩笔势梦相叠。

鲁直《上坐》应避让,

牵手素师或此帖。

石瑞芳2022年5月