赵望云 《陕北秋收写景》

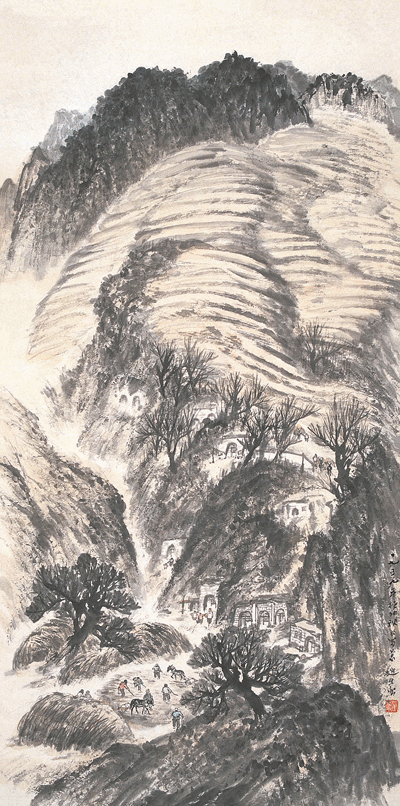

石鲁 《山区修梯田》

何海霞 《征服黄河》

许久以来人们对长安画派的崛起莫衷一是,好像在那激情燃烧的岁月,引得美术家们也情绪激荡,在那宏亮的合唱声中喊了一嗓子,从此便留下了一段音符被人传扬开来。近日笔者又一次翻阅了早年的《人民日报》和《陕西日报》,拜读了评论家们为北京举办的“西安美协国画研究室习作展览”撰写的文章,从字里行间感受到中国的美术界对来自黄土高原的绘画表现了极大的热忱,纷纷给予“新画”的评价,进而被冠以“长安画派”的名号。

一次展览居然能引起如此热烈的轰动,能引发人们持久的赞誉,这里有一个核心问题就是这次展览给人们集中奉献了一批崭新气象的绘画作品,使得陕西绘画在那个热烈的年代脱颖而出,在美术史上留下了光彩夺目的一页,也让长安人至今还在为半个世纪前的成就津津乐道。长安画派无疑成了陕西文化的一张亮丽名片,人们也总期盼着陕西能够再出大作,再出石鲁、赵望云式的大师,再有画派不断地崛起于三秦大地,再有大师级的艺术家擎起新画派的大旗,纷纷扰扰之声总是不绝于耳。

然而,人们却忽略了长安画派的崛起是有条件的,这里我们试作分析:

第一,长安画派是应运而生的。我们的共和国成立以后,百业待兴,欣欣向荣,人民呼唤新的艺术形式来表现新生活,很多人在研究长安画派的时候,常常忽略了这一历史背景。其实古往今来,每一种艺术形式都是时代的产物,这里不说那唐诗、宋词、元曲,所以能够在一个朝代引领艺术风潮,实是因应了当时社会现实的需要。人们熟知的扬州画派,是清中期以扬州为中心的一些画家,有说是郑板桥、金农等八个人,有说是十六个人,还有说是一百多人,总之当时在扬州集聚了一批追求相仿、画法相近、求新求变的画家,适应了“康乾盛世”攀风附雅的需求,涌现了一张张妙趣横生的画作,或描花草绿叶,或泼山川景物,或写野渡舟横,形成了大致相近的画风。

而长安画派的形成,首先从狭义上讲,应该始于1949年,陕西成立了西北文联美术工作委员会,1954年又改为中国美术家协会西安分会,这为长安画派的发轫起到了组织保证。我们知道中国画一直是文人士大夫阶层的雅好,反映的是这类人的思想,而新中国要求美术家们革新画风,描绘人民的生活。于是为此已有多年探索的赵望云早已来到西安,引领了新中国成立初年西安的绘画风尚。随后在延安拿笔做刀枪的石鲁和一批胸怀抱负的画家也纷纷汇聚到十三朝古都所在地。从此,这些胸怀大志的画家们开始了表现新生活的创作,绘制了一大批画风接近的美术作品,几乎难见故弄玄虚闭门造车的玩物,这便为长安画派的风格形成奠定了艺术基础。

其次是我国解放后进入了一个新时代,国家对艺术领域提出了新的主张,如何用新的艺术形式表现新的生活,是摆在所有艺术家面前义不容辞的任务,这是政治的要求,时代的呼唤,也是艺术使然,几乎所有的艺术家在这方面都进行了有益探索。但是,就美术领域而言,尽管北京、上海等地大师云集,但他们习惯了传统的表现形式,如何变法求新跟上时代要求,还是有不同程度的茫然。唯有身居长安的一批画家较为活跃,用独具个性的笔墨,创造出了惊世骇俗的精品力作,使整个文艺领域为之惊叹。

当然这也并非偶然,一方面赵望云已在多年前开始了用笔墨表现乡村生活的实践,得到了社会的广泛认可。另一方面从延安走来的石鲁,尽管没能参加毛泽东在延安召开的文艺座谈会,但他最早接触了毛泽东在会上的讲话,又在西北战地服务团与丁玲等人一起感受了烽火硝烟,对古元、力群等画家在延安的创作有切身体会,所以他对革命文艺的理解最为深刻,很快便创作出了一系列重大革命题材的作品,这应该是当时最为显著的成就了。所以,在这般宏大力量的推动下,必然会深刻影响画家们的审美体验,从而一种深接地气的画风便应运而生了,以致这个美术群体的作品一经展出,便被人们赞誉为长安画派了。

第二,长安画派在努力反映现实生活。翻开厚重的艺术史,似乎能够在浩瀚的历史长河中留下一笔的,大都努力将眼睛聚焦到时代生活之中。尽管画家们有的表现超然,有的笔下墨浓,画的是一枝一叶,描的是一山一水,抒的是闲情逸致,其实每一笔下去都饱含着时代情感。看那山水画,有对万里江山的赞美,有对祖国土地的热爱;看那花鸟画,直把精灵拟为人,一只冷眼看世界,成了一代文人画的特质;看那人物画,更把喜怒哀乐表现得入木三分,一旦对视心灵震颤。

所以,上世纪50年代,长安的画家们响应国家号召,坚持“一手伸向传统,一手伸向生活”,去水库工地,去山乡村落,努力用画笔描写沸腾的生活,是浓郁的现实生活滋养了艺术家,为画家们提供了充足的养分,激发了创新的灵感,得以在一个相对短暂的时间段创作了一批反映时代风貌的鸿篇巨制。

你看赵望云的《万山丛中》《赶集归来》《改造荒山》《云横秦岭》《炼钢图》《风展红旗如画》《秋收图》《剧团为农村演出》《桑田组画》《深入祁连山》,都是那个时代的精彩体现。那幅《嘉陵江工地写景》不仅仅是在写山画水,而是在反映人们对新生活的信心,只见船在运石,人在砸夯,民在挑担,把大江两岸描绘得热火朝天。

你看方济众的《山村小学》《蜀道新秋》《开山劈路》《汉水新歌》《林场一角》《月夜飞虹》《勉县水力》,也表现的是这种生活。画家不是到工矿农村走马观花,而是注意紧紧把握住时代脉搏。那十张《张家湾组画》,一张比一张精彩,都不是眼盯花花草草信笔描摹,而是努力观察新农村的新变化,展幅一读就能感受到山乡巨变。

你看何海霞的《渡口》《水车声声》《山区幼儿园》《课外之余》《春到陕北》《山雨欲来》《长安之晨》《长安碑林》《庆丰收》《秦岭新貌》《驮运图》,表现了新中国一派欣欣向荣的景象。那幅《征服黄河》,刻画了黄河上修架铁路大桥的情形,滔滔河道一派大干的架势,虽然画面人物隐缩在铁塔、卡车、吊臂旁,但那扑面而来的热气,让观者有种缚住苍龙的感觉,那气势已不是一般的写生了。

你看石鲁的《劈山开路》《古长城外》《击鼓夜战》《逆流过禹门》《山区修梯田》《走马过雪山》《南泥湾途中》《上工图》《延河之畔》《广东农民讲习所》《秋收》,这一系列大胆创新的作品孕育着画家的卓越突破。显然,石鲁经历了延安文艺思想的熏陶,对如何表现新时代有更深刻的理解,他的创作便尤其引人注目。似乎1959年对石鲁来说,绝对是艺术上的喷涌期,这年他画出了彪炳史册的《转战陕北》《东渡》《饮马延河边》等一批表现重大革命历史题材的大作,那笔墨角度令中国画坛耳目一新,他将领袖与重大事件巧妙地挥洒在宣纸上,刻画了一个个精彩瞬间,让历史生动地定格在那个时刻,让人目睹大作就会有激情喷涌而出,一个大师级的艺术家从此便屹立到黄土高坡上了。

所以,从火热生活中捕捉灵感,紧扣时代脉搏的作品,便自然地汇聚到了古城墙下。所以,有人说在哪里见过石鲁、赵望云画的十八罗汉,或是八仙过海,其实不用鉴定一定是矫造的赝品。那些造假者不知道大师们根本不屑于拾古人之牙慧,描摹被前人画滥了的题材。大师的作品都是现实题材,是水利工地,是筑路现场,是耕耘梯田,是工人和农民的笑脸,一扫昔日画坛的萎靡之风,带给人们的是一种全新的视觉享受。

第三,长安画派形成了浓郁的学习氛围。我们强调学习,更多地强调向前人学习,向已经成为经典的法式学习。其实要形成个性风格,还要向同行学习,这是因为可以站到巨人的肩膀上攀爬高峰。当时长安画派的艺术家们就是这样的,他们经常晚饭后集聚到某一个画家的家里,掏出白天的画作,恳请大家评头品足,然后体悟意见再下笔修改,一幅成功的作品常常往复多次,最后的成稿已与初稿相去甚远了。

据长安画派的后人们讲,当时这种做法约定成俗,延续了好多年。老画家王有政就说,他到美协以后,发现很早以来画家就形成了一个习惯,晚饭后今天到这家,明天到那家,彼此毫不客气地对创作进行讨论,完全是一种自发行为,人人都在仔细倾听,没有人因此感到负担和麻烦。这种浓郁的研究氛围必然相学相长,必然会催生一批风格相近的作品,也必然会有大师从中脱颖而出。

笔者那年有幸借来了画家们的档案,发现在赵望云厚厚的《自述》里,不断地出现与石鲁、方济众、李梓盛等画家外出写生的记录,这些杰出人物能集中在一人旗下切磋学习,其画风必然会相互学习融汇贯通,以致他们的创作一度都呈现了写生笔墨。一个画派的形成,一定是大家簇拥到一起,摒弃了狭隘的孤芳自赏,愿意互动切磋,渴望共同砥砺,也许别人的一条意见,甚至漫不经心的一句调侃,都可能激荡出超然的灵感来。

因此,长安画家在50年代有些作品惊人的相似,留有明显的互相学习的痕迹。长安画派的两位旗手赵望云和石鲁有一个共同的艺术主张,就是要将没有呼吸的山水拟人化,他们笔下的华山就是这一主张的生动实践。笔者跟他们的后辈讲,有些作品如果压住题款,可能都难以判断是谁的作品。两位大师是这样,何海霞、方济众们也是如此。

请大家注意,方济众的《古城雪霁图》与石鲁的《东方欲晓》,在角度上有学习之笔;石鲁的《山区修梯田》与赵望云的《陕北秋收写景》《熊耳山庄之一》,在立意上也有相似之处;方济众的《山居》与赵望云的《熊耳山居之二》,在笔墨上也互有借鉴;方济众的《清江一曲绕山流》与石鲁的《逆流过禹门》、赵望云的《黄河春汛》《巴山深处》,在构图上一脉相承;而何海霞的《略阳八渡河》与赵望云的《陕北道中》,在风格上也有彼此的痕迹。特别是那些反映现实生活的绘画,如石鲁的《高原铁路建设工地》、赵望云的《万山丛中》、方济众的《秦川一角》、何海霞的《略阳八渡河》,也都有异曲同工之妙。当然,我指出的这些风格上的类似,绝不是指为撞车雷同,而是画家们在创作中存有互相学习的痕迹,而这个痕迹正是艺术大师的聪明之处。

这里笔者必须强调,长安画派的画家们进入60年代以后,纷纷开始脱离赵望云的写生笔墨,努力寻找自己的个性语言。何海霞毫不犹豫地将笔墨泼向了青山绿水,方济众渴望用浓烈的色块表达生命的感悟,而石鲁则进行了大胆的笔墨与题材的创新,形成了独特的绘画风格,完全褪去了曾经的痕迹,找到了属于自己的笔墨语言,成就了一代美术巨匠的传奇。

第四,长安画派也是青春活力的绽放。当年画家们都处于精力充沛的壮年,这也许是研究长安画派容易被忽略的方面。艺术劳动尽管出现骇世大作有其偶然性,尽管也有少年得志之说,但就一般意义而言,艺术大师都是在有了相当阅历,经历了艰难探索,有过一定时间的积累,才能逐渐地成长起来的。

当年美术家们从全国各地集合到古城脚下,相互砥砺,相互碰撞,旺盛的精力保证了他们的创作需要,也为他们的创新累积了能量。徐悲鸿在1951年发表《新中国一年来美术之成就》就提到,西北的石鲁和黄胄“两人皆在盛年,前途不可限量”。而这两人皆是长安之人。果然到了1961年,西安美协研究室开始筹备展览的时候,赵望云年龄最大,也才55岁,何海霞53岁,石鲁42岁,李梓盛42岁,唐师尧40岁,方济众38岁。这些卓越的画家正处于年富力强的时期,也是思想最为活跃、精力最为旺盛的时期,在这样一个年龄段可以承受最繁重的历练,也能担当高强度的创作。

而且,如此多的美术精英汇聚一起,又怎能不摩拳擦掌,怎能不碰撞出火花,怎不想创造扛鼎之作,互相的激励更是创作的动力啊!所以,没有任何人为的渲染和鼓噪,当石鲁50幅作品,赵望云、何海霞、方济众、康思尧各20幅作品,李梓盛近10幅作品,于1961年10月在北京国家美术馆一经展出,就赢来了满堂喝彩,“长安新画”从此便成了艺术圈关注的热点,一个在长安形成的画派也就在不知不觉间诞生了。

这里笔者以为,陕西在长安画派成熟之后,又有一批优秀画家在我国画坛崭露头角,刘文西祭出了黄土画派的大旗,取得了令人瞩目的成就。但长安最有可能再次涌现画派的时期,是上世纪90年代,当时全省许多卓有成就的画家大都处于50岁左右,是人生精力和思维最为充沛的阶段,但是由于大家都在埋头忙碌自己的菜园子,没有形成相互学习的氛围,也缺乏描写现实生活的勇气,大多一头钻进了象牙塔孤芳自赏,更不要说去描写重大现实题材了,以致后来被市场经济的大潮冲刷得七零八落,其综合的艺术分量也就飘零了,也就难以形成共同的影响了。多年来我们常常沾沾自喜长安画家有多么显赫,而那年笔者参观国家重大革命历史题材展览,中国美术馆一、二、三层大厅,展出了琳琅满目的鸿篇巨制,来自长安的画家却只有区区两幅作品,由此可见今日长安之尴尬了。当然,这些富有才华的美术家虽不能说走入了歧途,却远没有达到他们所期待的成就,当他们终于步入衰年,自己也忍不住扼腕长叹,令人不由得唏嘘。

今天,我们分析长安画派的崛起,是期望今日画家能迎头奋起,继承长安画派的优良传统,目光和感情都聚焦现实生活上,努力创新笔墨力量,讴歌新时代,展示新风采,不断地创作出令世人震撼的作品,从黄土高坡上再刮起一股难忘的美术飓风来。

编辑:高思佳