莫兰迪

他是一个在人群中度过一生的独居者。跟隐士恰好相反。他跟邻居以及城市的日常生活紧密联系,却又追求并培养纯粹的自我孤寂。这是一种十分意大利的现象。可能在百叶窗和遮阳板背后发生。不是山林洞穴的孤寂,而是阳光在建筑物之间反射的孤寂。

他终身未婚,这也很意大利。这与独身主义或性偏好并无关系。而是取决于统计资料的一种危机——仿佛每个城市都需要一定数量的单身汉和老姑娘。之所以很意大利,在于大家终能接受并享受这份危机,仿佛它是一种糖,跟苦咖啡一块儿享用。

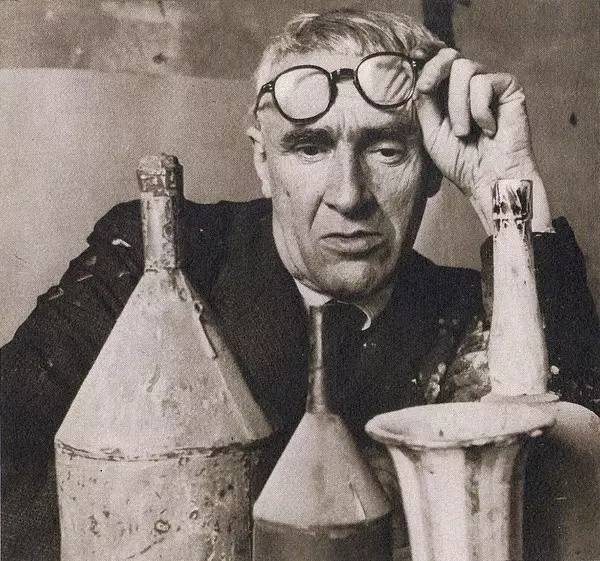

他的脸变得像教堂司事,对这位教堂司事来说,恪守本分看管圣器室宝物是他命定的首要职责。这位教堂司事有一张极富阳刚之气而非胆小羞怯的脸。

1920年末期,他由衷信仰法西斯主义。后来他信仰艺术训练。或许正因如此,他并不反对为经济需要而去教书。他教铜版画,其训练讲究毫无瑕疵。今天我们很难想象一种艺术比莫兰迪更不具政治性、本质上更反对法西斯主义(由于坚决反对任何形式的群众煽动)。

我猜想,由于他的离群索居,他的沉默寡言,他的日常作息以及他毕生重复的绘画主题(他只有三个主题),晚年的他成为一个难缠的人——顽固、动辄发怒、疑神疑鬼。

然而,或许就像每个城市都需要一定数量的未婚市民,每一个艺术时代也需要有个愤世嫉俗的遁世者对过分简化发出无声的抱怨。媚俗的诱惑力始终存在于艺术当中:它伴随熟练而来。遁世者——失败对他来说并不陌生——的顽固是艺术的救赎。在莫兰迪之前,有19世纪的塞尚和梵高;在他之后则有斯塔尔或罗斯科。这些大不相同的画家有个共同点:一种坚定不移的(对他们本身来说则是不容让步的)目标感。

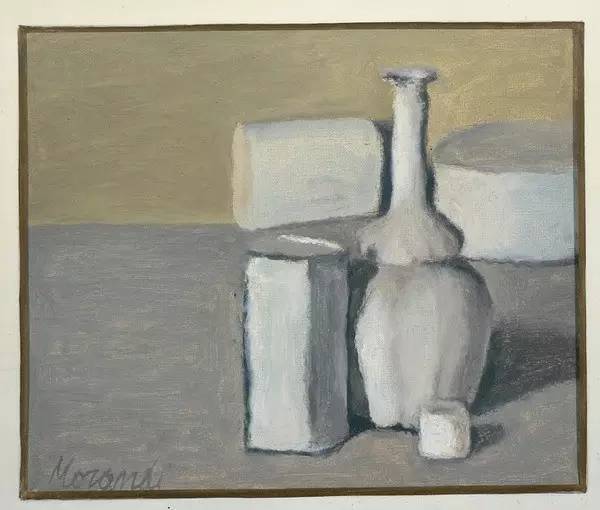

莫兰迪的三个主题是花、他放在架子上的几只瓶子和小摆设以及他偶然在户外看见的事物。“风景”一词太过隆重。他决定画的绿树、墙壁、芳草不过就是你在炎热午后的街边停下来擦汗时瞥见的东西。

1925年当他三十五岁的时候,他画了一幅自画像。他的脸尚未成为教堂司事的脸,但孤寂已写于其上。他独自坐在板凳上,或许正在倾听广场上的低语声从敞开的窗外飘来(我们看不见窗户),而他却不发一语。不发一语,因为没有任何话语得以表达他倾听时的强烈想法。在一个爱唱歌的国家,这种无言也很意大利(他一辈子只离开过意大利一次,在瑞士逗留若干天)。

他左手持画笔(他是左撇子,我认为这点很重要,虽然我不清楚为什么)。右手握调色盘,盘中的颜料跟他周遭的背景颜色一模一样。我们看见的东西——包括画家本身的影像——首先由调色开始,这巧妙的提示告诉了我们接下来的事。

他的艺术分三个时期,彼此之间有微妙的差异。从自画像直到1940年,他作画是为了接近被画物——树下的小径、花瓶里的花、高瓶身的瓶子。我们跟着他越来越靠近。最后的靠近无关乎细节或照片般的精确性,而是对象的存在问题,几乎可触摸它的体温。

1940年到1950年的第二个时期,画家给人的感觉是静止不动,对象(同样是那些东西,偶尔加上贝壳)则走近画布。他等待它们到来。他可能藏匿起来,以激励它们到来。

1951年到1964年的最后一个时期,对象似乎在消失的边缘。它们并非模糊不清或距离遥远,却没有重量,动荡不定,在存在的边界。

如果我们假设这是一种进步——他的技艺随年纪增长而日益精湛——则必须问道:他尝试做什么?大家的答案往往是,莫兰迪是描绘瞬息世界的诗人,但这答案无法令我信服。他的作品精神既非怀旧乡愁亦非私人情感。他一生或许与世隔绝,他可恨的政治立场暗示着不安,然而他的艺术却出奇的肯定。肯定什么?

素描和铜版画轻声道出答案。由于没有浓度和颜色方面的问题,作品中的对象不会分散我们的注意力。我们于是明白这位画家关注的是,可见物一开始成为可见物的过程,直到所见之物被赋予名称或获致某种价值。这位脾气古怪的教堂司事在孤独的一生当中创造的作品都是关于开始!

你得把世界想象成一张纸,有只造物者的手尝试画出尚不存在的对象。遗迹不仅是某物离去时留下来的东西,也是标明某项未来研究计划的记号。可见物始于光线。有光线,就有影子。手在纸的留白部分画阴影。一切的绘图就是光线周围的一道阴影。

各种记号交织、颤抖、交替。阳光下,一片枝叶在一面墙壁前摇曳,形成了独一无二的图案,眼睛慢慢记录并检视着它。

换句话说,他画的对象在跳蚤市场买不到。它们不是对象。它们是所在(万事万物皆有其所),某件小东西在那儿成形。

清晨,年老的隐遁者躺在床上,白昼的光线在他眼睛睁开前已在那里,形成室内和街上的阴影和亮光。每天清晨,可见物的浪潮将他推往此刻,而后他才睁眼观看!

之后他在画室中试着透过绘画本身,重新发现并指出这股浪潮。孤独的莫兰迪爱上的不是事物的外表,而是外表所投射的内容。结果,他成为有史以来最隐秘的画家。

编辑:职霆