1814年,人类历史上的第一张照片出现,由此彻底改变了肖像画的命运。王公贵族不再倚赖画师为其画像,肖像画的功能也不再只是记录现实中人的模样。

然而即使到了摄像技术触手可及的今天,艺术家依然不断描绘着人的形象,他们或是反映内心情感,或是表达自我认知,亦或是对社会环境的反应。人像画成为了对人性的写照。

9月21日,上海佳士得二十世纪及当代艺术晚间拍卖将呈献四件人像作品,让我们从东西方艺术家笔下的芸芸众生中窥见这“最好的时代,最坏的时代”。

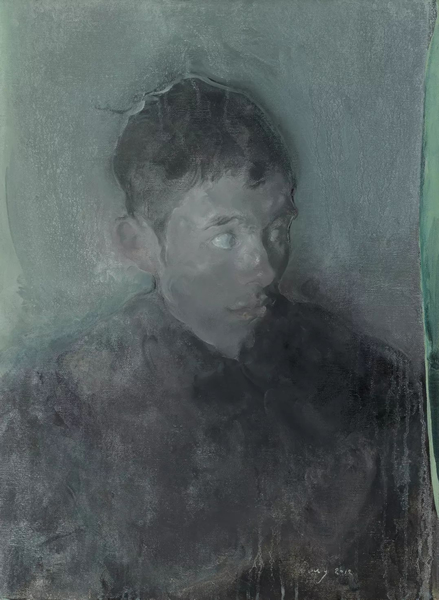

毛焰《小林》

“我要试图去进入那个场景去感受他们真实的内心,看自己在他们的场景中是否有深深的触动,这是我的创作终极目标。”——毛焰

拍品编号320

毛焰(中国,1968年生)

《小林》

油彩画布

77 x 55 cm.

2012年作

估价:人民币750,000 - 950,000

肖像作品《小林》中,毛焰以其标志性的青灰色调细腻描绘出好友小林的静默肖像,烟雾缭绕的笔调使画面看起来迷离不定,吸引观者沉溺于虚无缥缈的气氛当中。

“我比较喜欢‘虚静’这个词,有一点虚空,又比较宁静。我画的时候自己有一个意识,表达一个形象的时候无色无味、无声无息,画到这种状态,这个就达到了。”

毛焰的创作对象往往是身边熟悉的平凡人物,尽管人物外形被隐没于朦胧之中,只留下深色的着装、平平无奇的发型,以及脸上难以名状的神情,使人无法琢磨他的身份或真实情绪。

然而顺着目光向右望去,画面中呈现的一帘青绿色如湖水般澄澈,仿佛隐喻着灰色外的另一世界,而画中人对这抹绿色的觊觎亦是不言而喻。

毛焰《小林》局部

毛焰曾称自己迷恋天光,尽管搬去新的画室,亦不忘保留原有的天窗设计,将画架放置于整排矩形天窗之下,得以借由自然光精心捕捉灰度微妙的变化。

《小林》中,可见一束静穆光芒由画面左上方轻洒于人物之上,令人联想到同样以光闻名的伦勃朗的肖像,用极具戏剧化的表现方式,使画中人物仿佛置身于舞台中央,将人物向外直面观众。

伦勃朗《自画像》于日耳曼国家博物馆,约1629年作

而毛焰笔下的光影却是淡然并暧昧不明的,主人公在涣散微茫的笼罩下,开启内向的自我对话。

雾霭笼罩下,《小林》有着触觉的敏感,让观者全身心地沉浸在作品朦胧游离的感官氛围中。

而眼球、鼻尖、唇部的一抹亮斑却点出了小林鲜活的肉身,在一片灰色的虚无中,愈加凸显出生命的存在感。

毛焰《小林》局部

比起用写生手法创作肖像画,毛焰习惯使用相机记录下无数片刻后,以主观感受为人物再塑形。

“我画谁,投注的感情都一样。其实最好的办法就是不要用太多的情感。内心要保持距离,甚至需要一种心灰意冷。”

画面中人物的身躯渐渐消融于背景之中,仿佛只是来自艺术家记忆深处的模糊身影,社会身份、年龄和完整的姿态造型等本该用以直接表现人物特征的因素被一一抽离,消弭了其身份、社会性、时代性以及一切容易形成联想的外在表象,仅仅留下画中人物作为独立个体的精神性浮现于其深沉的灰色笔调之中。

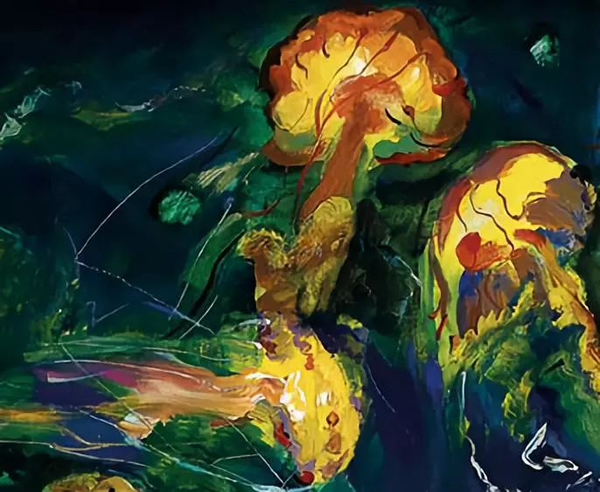

喻红《迷夜》

“我的画表现的是我的生活,但却不只是我个人的生活,而是人性,人是如何生存,成长的。” ——喻红

喻红(中国,1966年生)

《迷夜》

布面丙烯(三联作)

整体:190 x 330 cm.

2013年作

估价:人民币800,000 - 1,600,000

对喻红而言,画出“肖像”太简单了,真正吸引她的是人的内心世界。

因而,喻红持续而坚定地探索着写实绘画的可能性,不断实验着时间及心理的深度表达。她不是在流于表面地描述她对人性的感知,而是进行了深入的、对谈式的交流体验。

喻红渴望更多地了解他人生活的幸福和痛苦。她用象征、隐喻等各种手法绘出个体的故事,基于个体生活的现实发展出她独特的视觉语言。

她的“忧云”系列作品之一——《迷夜》的主角是一名上海爵士歌手。画家画出三扇窗,用三联画的形式展现歌手私人与表演状态中的生活方式。

喻红《迷夜》局部

这种三联敍事方式常被用于西方宗教绘画。艺术家创造出三个拱门,定格出三幅圣母玛丽与圣子耶稣之间的决定性瞬间。

但在喻红的画中,焦虑、期待、欲望、不安在社会变革的大环境下以碎片的形式表现。她更注重氛围的营造,暗示人物丰富的情绪网,却如雾里探花让人无法看透。

在喻红与主人公的访谈中,谈到成长过程时的情绪影响时,主人公回答:“就像一棵树,这棵树会发芽开花结果,然后种子掉到土里,又会长出新树。”

在《迷夜》的画布上,火树银花、漂浮的水母、潜伏的蟒蛇甚至波点床单都构成其超自然的一部分。

喻红《迷夜》局部

喻红说,“他提到自己喜欢的东西是水母。水母对这位歌手来说,是色彩斑斓、变幻莫测的”,喜欢的东西是个人情感的物化,所以画画时将其凸显了出来。歌手也提到他喜欢蟒蛇,于是喻红也画上了一只正在潜入树木的蟒蛇,在歌手私人状态的现实与梦境中加入了一丝野性与危险的意味。

喻红《迷夜》局部

“只要换一个角度,就会发现这个世界很陌生。”喻红通过画笔表述着她对于这个社会的关注和对社会个体的剖析。对她而言,人是最复杂的综合体,情感、善恶、生死全都融合在一起,于是也成为艺术最适合表达的内容。

余友涵《啊!我们系列No.13 避邪》

“我的眼睛,不管睁开还是闭上,看到的都是人,我们中国人。我也是中国人,我是他们当中的一个。他们,不,应该说是我们,挤在我的心中,我的脑中,我的眼中。”——余友涵

拍品编号330

余友涵(中国,1943 年生)

《啊!我们系列No.13 避邪》

丙烯画布

227 x 150 cm.

1998年作

估价:人民币600,000 - 1,200,000

余友涵笔下的“我们”,如同时代的符号与视觉的哑谜,将具象的图像以抽象的方式并置在一起,形成一种近乎超现实的拼贴场景。

在画面当中,余友涵的社会意识与审美意识交替显现,既以平视的视角审视着当下社会,又以历史感的肖像为背景,在带有浓重情感色彩的黑白花卉上以自由的笔触聚焦周围的人。

“我们”是谁?“我们”既是一个个鲜活的个体,又是新时代的社会进程中被剪辑概括化的普通见证人。在这个系列中,余友涵没有使用众人皆知的时代偶像,而是选用了更让人有代入感的平凡民众,尤其是妇女。这些肖像一些取自艺术家私人生活中的朋友或家人,一些则来源于报纸或其他来源不明的杂志图像。

余友涵《啊! 我们系列No.13 避邪》局部

余友涵刻意地维持着自己与肖像之间的情感距离,虚化他们的身份,通过临摹摄影素材或剪贴画图片创作而成。因此,当观众望向《避邪》这幅作品时,图中的人物因被隐去了个人风格和身份而显得陌生又熟悉。

在《避邪》的头像背后,余友涵以上海博物馆入口处的仿汉天禄为背景。这座仿汉天禄石像是一代上海人关于这个城市的记忆,也是中国传统祭祀文化中的瑞兽,从而点出题目“避邪”一义。

上海博物馆入口处仿汉天禄

艺术家将现代女性肖像素材散落于天禄之上,使经典、现代甚至流行的元素自由组合。这种蒙太奇史的创作方式在中国画家中是极为前卫的。于友涵大胆地向传统画面中的单向叙事和审美体系发出挑战,并给予每个人从自己的角度解读的自由。

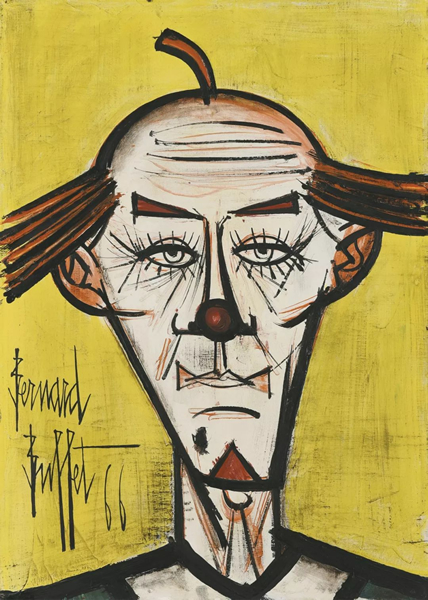

贝尔纳·布菲《小丑》

拍品编号321

贝尔纳·布菲(法国,1928-1999)

《小丑》

油彩画布

65 x 46 cm.

1966年作

估价:人民币1,800,000 - 2,400,000

马戏团表演者,如小丑,一直以来都是先锋艺术家作品的核心主题,也是在20世纪被不断使用的图像语言。从毕加索、乔治·鲁奥,到夏加尔,许多艺术家都曾创作过以这些表演者为主题的作品。小丑,这一边缘化的说故事的人的形象,也常常用于影射艺术家本人。

贝尔纳·布菲《自画像》,1954年作,伦敦泰特现代艺术馆© Tate, London / Art Resource, NY. Art: © 2018 ArtistsRights Society (ARS), New York / ADAGP, Paris

在布菲的描绘下,小丑成为了人类的代表。他与生俱来的脆弱和大胆的服饰格格不入,衣着和妆容与其内心的情感表里不一。小丑惆怅地直视观者,鲜亮热烈的黄色背景与他冷漠疏离的表情形成了鲜明的对比,他嘴角的线条模棱两可,既上扬又下垂,似笑非笑。令观者猜测小丑背后可能隐藏的种种情绪:渴望、希望、绝望、失望或是解脱?

贝尔纳·布菲《红色背景前戴帽子的小丑》,1961年作,于2017年5月16日在佳士得纽约以727,500美元成交。© 2018 Artists Rights Society (ARS), New York / ADAGP,Paris

在1940年代至1950年代间,布菲在二战期间被纳粹占领的法国,探索出了属于他独特的艺术风格。在法国艺术评论家皮埃尔·德卡哥的大力推崇下,布菲的艺术生涯在50年代初期蓬勃发展。

1955年,布菲被《艺术鉴赏》杂志评为法国战后最伟大的艺术家。当年,他首次以小丑为创作主题,自此以后小丑成为他最经常描绘的主题。

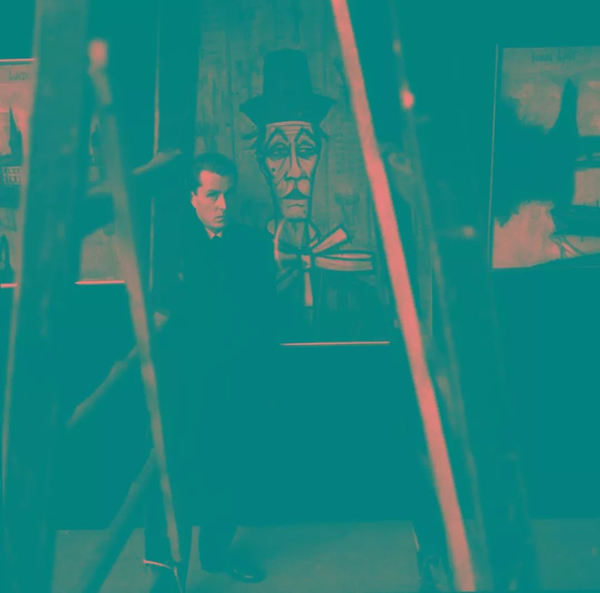

贝尔纳·布菲在他作于1955年的《小丑》前,摄于1958年1月在巴黎木匠画廊举办的个人回顾展期间。当时他的国际知名度已可与毕加索相媲美,从此两人成为激烈的竞争对手。© AGIP / Bridgeman Images. Art: © 2018 Artists RightsSociety (ARS), New York / ADAGP, Paris

贝尔纳·布菲在1966 年创作本幅作品时,抽象表现主义正主导着国际艺术界的潮流。布菲仍然坚持自己对具象艺术的信仰,是反抽象艺术团体“L’homme Témoin”的成员之一。他独特的图像风格和富有表现力的色彩运用在现代艺术史上留下了浓墨重彩的一笔,引领着新一代的当代艺术家继续运用具象语言来表达复杂的理念和思想。

编辑:思羽